2019年12月15日

張碓、鉄道路盤竣工の図

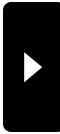

幌内鉄道路盤竣工の記念写真 手宮から始まった敷設工事が熊礁第4隧道までを終えて、試運転を開始したのが明治13年10月24日、11月11日には銭函までの仮営業を開始した。本図は明治12年10月、張碓カムイコタンの断崖絶壁に完成した路盤をバックにした記念写真。最前列で腰かけているのが札幌農学校第1期生の小野寺琢磨、その上の外国人がクロフォード博士。このときの人夫たちは全て江戸っ子だったという。

第440号 小樽カムイコタン、鉄道路盤竣工の図 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

2018年03月31日

北の大地を拓いた先駆けの”みち”

北海道150年事業 認定 (講演)北の大地を拓いた先駆けの”みち” ~縄文・アイヌ期から 近代の”みち”へ~ とき 2018年6月15日(金)13:00から ところ 札幌市中央区北2条西7丁目 かでる2・7、大ホール 参加料 無料 主催 IPAC 一般社団法人 建設イノベーション推進機構 問い合せ TEL&FAX 011-731-3750、Mail ipac-info@ipac.or.jp ホームページ URL:http://www.ipac.or.jp/ この講演では、土木技術による社会基盤である“みち”の成り立ちを土木技術史の観点のみならず、考古・歴史などの他の研究分野を含めた時空的広がり・技術横断的な視点から、その背景を多角的に学び、そこから未来志向の動機を醸成することを目的としています。現在の北海道の発展は、明治以降の近代技術による道路・鉄道の整備から始まります。この“みち”づくり構想は、アイヌの人びとや更に先人の縄文期の道を歩んだ松浦武四郎等の蝦夷地調査によります。これら先人が築いた長い“みち”づくりの歴史を辿り、現在と未来の交通路のあり方を考える場とし、各分野の研究成果から明らかになった“みち”の成り立ちを縄文からアイヌ期、近世・近代の各時代を追って、ご専門の先生に解説していただきます。 ○基調講演 佐々木 利和 氏/北海道大学アイヌ・先住民研究センタ-客員教授、文学博士 ・演 題:アイヌの人びとの“みち”のことなど 今では知る人も少なくなりましたが、少し前の国鉄の駅名には、釧路、蘭留、咲来、留辺蘂、札鶴、室蘭、留産などというのがありました(読めますか?)。いずれもある共通なアイヌ語をもつ駅名なのですが、これらを通してアイヌの人びとの“みち”について考えてみたいと思います。 ○講演1 乾 哲也 氏/厚真町教育委員会軽舞遺跡調査整理事務所、学芸員 ・演 題:縄文時代からの北海道内陸ルート“キラキラ土器の道” 北海道胆振管内東部に位置する厚真町には、夕張山地南部からの太平洋に注ぐ二級河川厚真川が町内を南北に流下している。平成14年度より始まった厚真川上流域での厚幌ダム建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査では、出土した縄文土器に含まれている鉱物から富良野盆地ないしは十勝川上流域から運び込まれた土器が多数出土しており、以降、中世アイヌ文化期に至るまで厚真川-鵡川-空知川などの利用した約6,000年間にも続いた内陸ルートが判明しました。 ○講演2 中岡 利泰 氏/えりも町郷土資料館、館長 ・演 題:蝦夷地 北方警備の道 猿留山道 江戸時代18世紀末、蝦夷地周辺、千島列島にはロシア等の外国船が頻出、アイヌとの交易、上陸、襲撃略奪が生じ、江戸幕府は警備拡充の必要に迫られました。寛政十一(1799)年、幕府は蝦夷地を直轄、警備に不可欠な道として海岸線の難所に山道、猿留山道(えりも町)、様似山道(様似町)を開削したのです。伊能忠敬が測量、松浦武四郎が探査、紀行文・絵図から猿留山道の姿をご紹介します。蝦夷地における最初の山道開削は、近藤重蔵が指揮したルベシベツ山道(1798年:広尾町)。 ○講演3 黒岩 裕 氏/札幌市有形文化財、北海道遺産認定物件、旧黒岩家住宅(旧簾舞通行屋)管理者 ・演 題:本願寺街道と簾舞通行屋~歴史と変遷 札幌市と道南を結び山間部を縦断する国道230号線、その原形 は明治4年に完成した「本願寺街道」です。5年には宿泊休憩所として開拓使が簾舞に「通行屋」を開設。しかし6年に「札幌本道」の完成により利用が激減し、忘れ去られる状態に・・・。“歴史は繰り返す”凡そ90年後に札幌と中山峠間の「定山渓国道」改良工事が奇しくも簾舞を基点に、のちに通行屋も文化財となる。道路と古建築の歴史をスライドにして紹介します。 ○講演4 山田 雅也 氏/北海道産業考古学会、北海道文化財保護協会 ・演 題:北海岸と中央道路に見る 最奥の駅逓所 駅逓所は、幕藩時代に会所、運上屋などと呼ばれて宿泊と人馬継立を行っていた。明治5年に『駅逓場』と称して開拓使の官下とされ、駅逓取扱人を配置し、多くは郵便局を兼ねて逓送も行った。最奥の“北海岸(オホーツク海)”では、旧来からの駅逓所が沿岸を結んでいたが、内陸を横断する“中央道路”が開削されると旭川から網走までの間に12の駅逓所が配置された。実際の移民旅行の様子を交え、道東奥地の駅逓所を解説する。 ○講演5 佐藤 卓司 氏/小樽市総合博物館主査、学芸員 ・演 題:開拓の進展を願った“鉄のみち”~北海道官設鉄道 明治時代に入ると北海道開拓使を設置し外国の近代技術を取り入れ開拓を進めます。事業の一つである鉄道建設はアメリカ人による技術指導で石炭輸送を目的に敷設されます。鉄道網は将来、石炭輸送だけではなく人や生活物資の輸送手段として交通の要になることを想定していました。その後、私設鉄道は産炭地や中央部への路線拡大を進めます。一方、道庁鉄道部は田辺朔郎を部長とし上川線、十勝線、釧路線などの路線敷設により開拓を促進します。本講演では北の大地を拓いた鉄路の“みち”について解説します。 開拓使時代の室蘭新道及銭函小樽間新道 ノ開墾実況 北海道道路誌 大正14年刊 瀧ノ上市街 官設駅逓所 渚滑瀧上の分村 大正7年刊

第435 北海道150年 道の歴史 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

2016年07月24日

根室地方の鉄道遺産1

根室管内の鉄道遺産 民族調査のついでに旧国鉄釧網線標津駅と旧別海村営軌道風連線の転車台を見学しました。旧殖民軌道茶内線跡も。国鉄釧網線標津駅の転車台 旧別海村営軌道風連線の転車台 旧殖民軌道茶内線秩父内駅跡

第397号 根室地方の鉄道遺産 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

2016年02月26日

2015年08月13日

旧深名線沼牛駅

『おかえり沼牛駅』/七月十八日(土)/幌加内町 昭和四年建築の旧深名線沼牛駅舎が二十年ぶりに蘇えった。平成七年の廃線後も地域の住民に大切に保存されてきた駅舎を一日限定で復活させようと町内の若手有志や鉄道ファンが数カ月をかけて補修・清掃し、切符売り場を再現、特製記念硬券や限定グッズの販売を行った。また、士別軌道がイベントに協力し、道内最古の現役路線バスが登場、往時の雰囲気を取り戻した駅前は多くの人で賑わった。

第382号 鉄の集まり 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

2015年04月23日

名寄本線沼の上保線所

旧名寄本線興部保線区沼の上保線所 信部内から沼の上方面を望む

第373号 名寄本線興部保線区沼の上保線所 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

2013年10月17日

旭川電気軌道 モハ101

旭川電気軌道㈱ モハ101(東川町郷土館) 大正15年に設立。昭和2年に旭川~東川間、同昭和4年には旭川~東旭川間で軌道路線の運行を開始し、同8年には乗合自動車を始める。昭和47年に電車事業を廃止。当時のそのままに保存されているところがイイ、リアルな傷み具合がグッド。

第344回 旭川電気軌道モハ101 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

2013年09月26日

クラウス15号蒸気機関車

沼田町/クラウス15号蒸気機関車 ドイツのミュンヘンで製造されたクラウス15号蒸気機関車は、明治22年に九州鉄道が輸入し、その後、国鉄、東横電鉄を経て昭和6年に北海道へやって来た。留萌鉄道、そして明治鉱業昭和鉱業所の石炭貨車として昭和42年まで活躍した。国内現存の小型蒸気機関車では2番目に古く、動態可能としては1番古い。沼田町の指定文化財でJRの準鉄道記念物。ほろしん温泉ほたる館にある。

第338回 明治鉱業昭和鉱業所のクラウス15号蒸気機関車 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

2013年06月26日

岩見沢の鉄道遺産

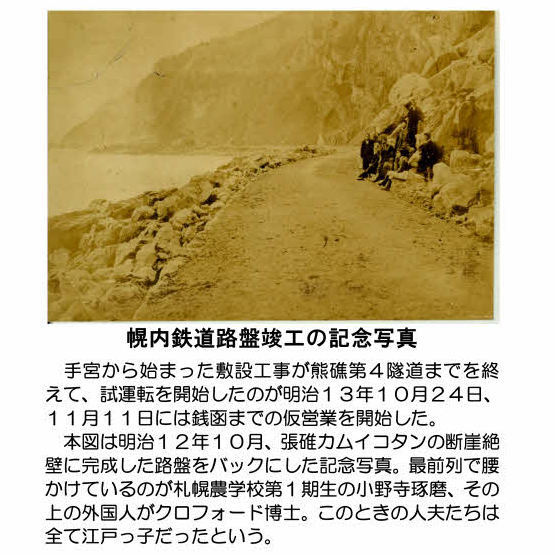

JR岩見沢レールセンター(旧・北海道炭礦汽船鉄道岩見沢工場) 北炭マークの五稜星がシンボルの総赤煉瓦造り。明治25年に岩見沢~室蘭間の鉄道が開通し、それに対応するために同32年頃に建設されたという。車両製造と修理に当たった。現代に残る代表的な近代建築として建築学会の『日本近代建築総覧』に掲載され、経済産業省の『近代化産業遺産』およびJRグループ(旧国鉄)の『準鉄道記念物』に指定されている。 岩見沢市みなみ公園の蒸気機関車2両。(左)昭和14年日立製作所笠戸工場製のD5147は、室蘭本線をはじめ、幌内、万字、歌志内線を、(右)昭和15年三菱重工業神戸造船所製のC57144は、主に室蘭本線を駆け抜けて国内重工業とエネルギー産業の発展に大きく寄与した。

第352回 岩見沢の鉄道遺産 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

2013年05月01日

旧名寄本線跡

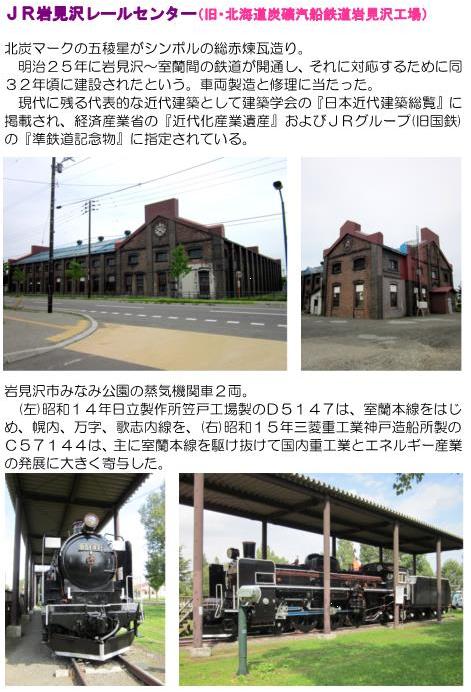

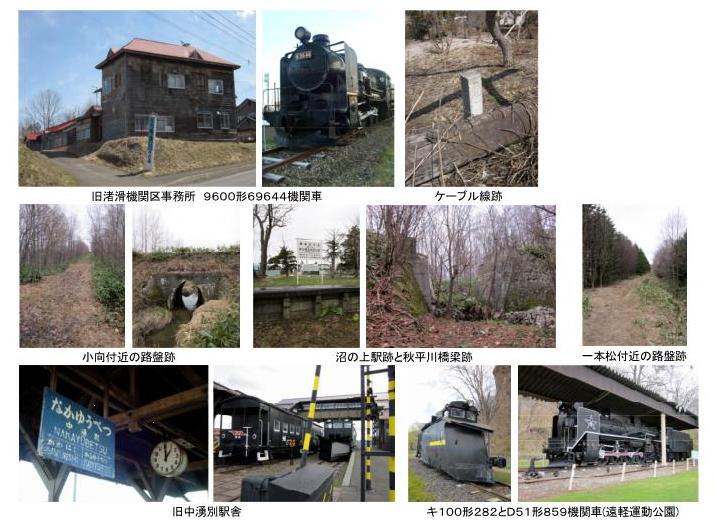

廃線めぐり、旧名寄線跡 キマロキ編成・北国博物館(旧名寄線跡) 旧中名寄駅舎 上名寄駅名板 一ノ橋駅名板 旧上興部駅舎 瀬戸牛橋梁(西興部) 旧中興部駅舎 班渓川橋梁 旧興部駅跡 藻興部川橋梁逆川橋梁 思沙留川橋梁 旧渚滑機関区事務所 9600形69644機関車 ケーブル線跡 小向付近の路盤跡 沼の上駅跡と秋平川橋梁跡 一本松付近の路盤跡 旧中湧別駅舎 キ100形282とD51形859機関車(遠軽運動公園)

第345回 旧名寄本線を散策 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

2013年04月27日

旧渚滑線跡

廃線めぐり、旧渚滑線跡 旧北見滝ノ上駅舎 旧濁川駅舎 雄鎮内に残る路盤跡 阿武加内橋梁跡 旧滝ノ下駅舎 渚滑原野43線付近 旧上渚滑駅跡 旧渚滑駅跡の9600形69644 16線駅名板 名板 旧渚滑機関庫 旧渚滑機関区の建物と路盤跡

第343回 旧渚滑線跡を散策 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

2013年01月12日

予告・鉄道写真展

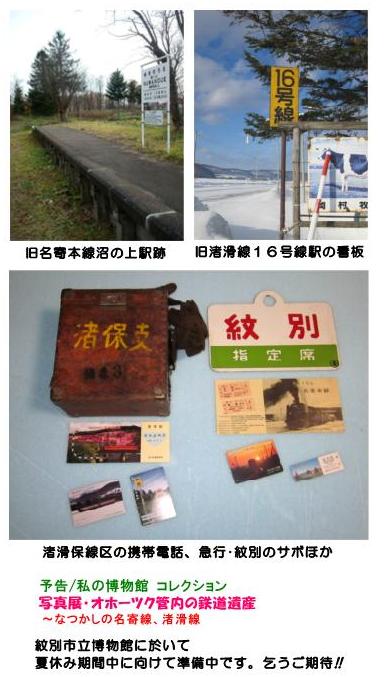

旧名寄本線沼の上駅跡 旧渚滑線16号線駅の看板 渚滑保線区の携帯電話、急行・紋別のサボほか 予告/私の博物館 コレクション 写真展・オホーツク管内の鉄道遺産 ~なつかしの名寄線、渚滑線 紋別市立博物館に於いて 夏休み期間中に向けて準備中です。乞うご期待!!

第 - 回 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

2012年11月14日

オホーツクの静態保存車両6

オホーツク管内の保存車両 6/6 ~北見市街地 北見市栄町SL広場 *C58形119号(左) *D51形444号(中) *DB12型入換動車(右2つ) この三共工業製DB12型入換動車(06-28-01-271)は、最初、名寄本線の紋別駅構内で使用され、のち相ノ内駅に移る。正式には貨車移動機という。 北見市南仲町三治公園(北見駅うら) D50形25号 本機は急勾配に強い貨物用として製作され、追分機関区で使用されていたもの。

第324回 オホーツクの廃鉄6 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

2012年11月12日

オホーツクの静態保存車両5

オホーツク管内の保存車両 5/6 ~美幌町柏ケ丘公園 美幌町柏ケ丘公園駐車場 貨物列車として池北線北見~池田間を最後に引退したC58形82号 後半生は網走を中心にオホーツクで活躍 石北本線(遠軽~網走間)、池北線(北見~池田間)、釧網本線(網走~釧路間)

第323回 オホーツクの廃鉄5 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

2012年11月10日

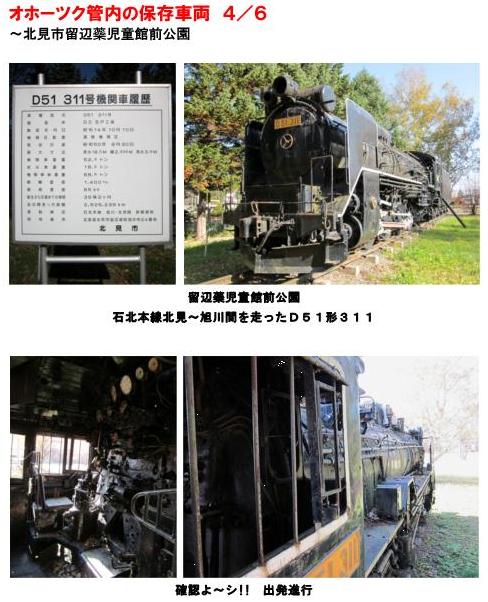

オホーツクの静態保存車両4

オホーツク管内の保存車両 4/6 ~北見市留辺蘂児童館前公園 留辺蘂児童館前公園 石北本線北見~旭川間を走ったD51形311 確認よ~シ!! 出発進行

第322回 オホーツクの廃鉄4 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

2012年11月04日

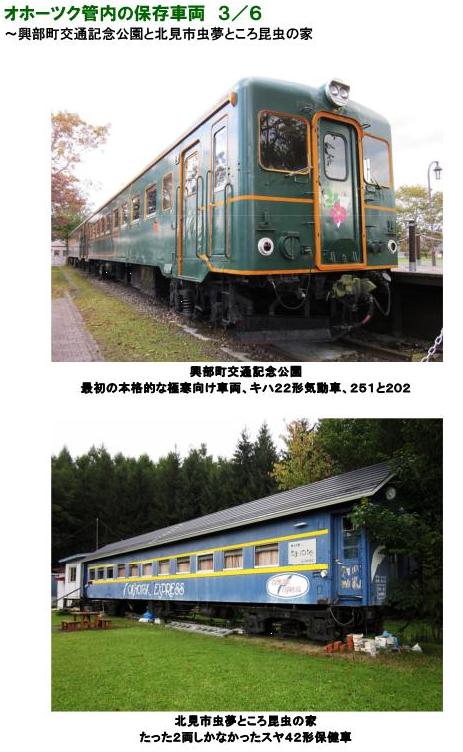

オホーツクの静態保存車両3

オホーツク管内の保存車両 3/6 ~興部町交通記念公園と北見市虫夢ところ昆虫の家 興部町交通記念公園 最初の本格的な極寒向け車両、キハ22形気動車、251と202 北見市虫夢ところ昆虫の家 たった2両しかなかったスヤ42形保健車

第320回 オホーツクの廃鉄3 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

2012年11月02日

オホーツクの静態保存車両2

オホーツク管内の保存車両 2/6 ~清里町羽衣児童公園 このC5833号は、昭和13年の川崎車両製。 九州や四国で活躍し、昭和42年に北海道へ渡り、五稜郭機関区を経て、晩年は、根室、釧網本線を中心に運用されて、後藤工場製のJNRデフが人気だった。今でも根強いファンがおり、模型が販売されている。 昭和50年に北見機関区で廃車となる。 JNRマークがカッコイイ ボクは運転士、あなたは機関士

第319回 オホーツクの廃鉄2 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

2012年10月31日

オホーツクの静態保存車両1

オホーツク管内の保存車両 1/6 ~佐呂間町交通公園 オホーツク地方にはたくさんの保存車両がある。久しぶりに廃鉄めぐりをしたので、その一部を紹介する。なかには後藤工デフ(JNRマーク付)SL、郵便車、職員検診用の保健車など僅少なものもある。 旧国鉄湧網線の佐呂間駅跡は、現在、佐呂間町交通公園となり、駅を改装した鉄道資料館がある。SLやDLが展示されるが、それよりも郵便車が目を引く。 D51はもはや冬ごもり 車掌車ヨ8017とDL機関車DE10-1677 車掌車内部のストーブ スユニ50形59-12郵便荷物車 鉄道記念館

第318回 オホーツクの廃鉄1 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

2011年10月16日

夕張の鉄道シンポ

北海道産業考古学会は夕張市を支援しています。 『2011年夕張市周辺の鉄道遺産の保存と利活用を考えるミニシンポジウム』-産業考古学的考察と夕張地区産業観光展開の展望- 日時:平成23年9月24日(土) 会場:アディーレ会館ゆうばり及びSL館 主催:北海道産業考古学会/夕張地域史研究資料調査室/三菱大夕張鉄道保存会有数の産炭地であった夕張市には、当時、活躍したSLのほか、橋梁などの多くの貴重な土木遺産が残っています。今一度、それらを評価し直し、あらためてマチづくりに活用しようじゃないですか!! 当日は市内外から凡そ70名程の皆さんが集い、夕張の魅力を再認識しました。 北海道天然記念物の大露頭 明治33年に開かれた旧天竜坑跡 三菱大夕張鉄道の廃雪モーターカー 当会(北海道産業考古学会)の山田会長 話題の鈴木新市長 夕張鉄道14号 当時の打検を再現 この日は閉館された「SL館」を特別に見学しました。

第279回 夕張の鉄道シンポ 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

2011年10月07日

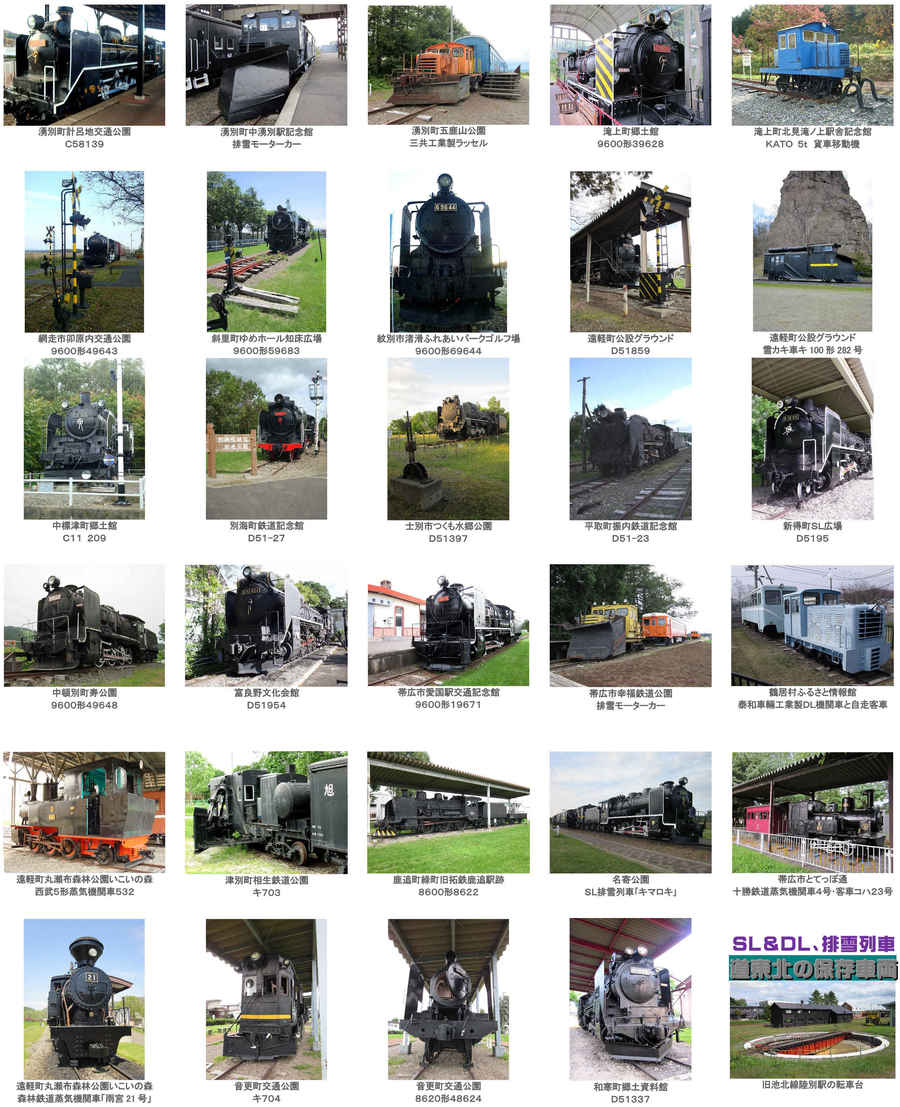

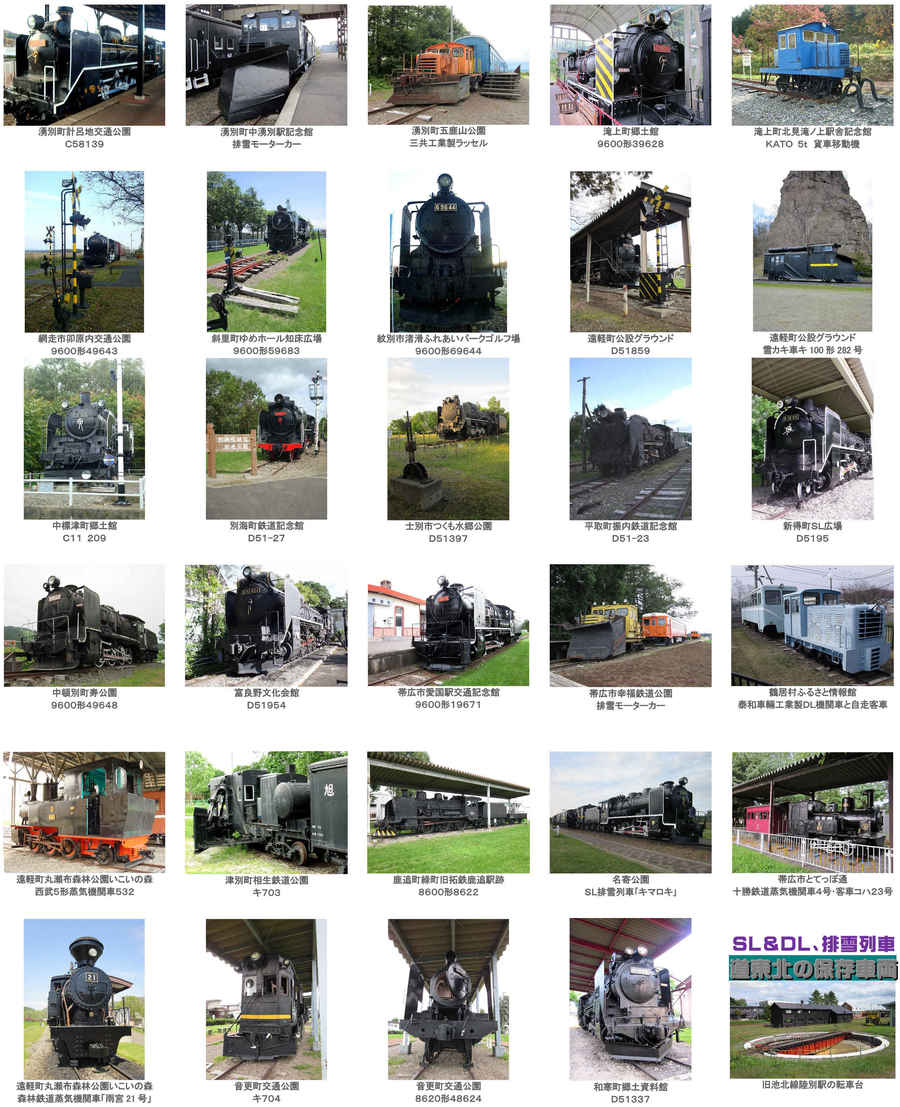

道東北の保存車両(改)

鉄の部屋、道東北編 ~保存車両いっぱい

C58139 湧別町計呂地交通公園 湧別町中湧別駅記念館 排雪モーターカー 湧別町五鹿山公園 三共工業製ラッセル 滝上町郷土館 9600形39628 滝上町北見滝ノ上駅舎記念館 KATO 5t 貨車移動機 網走市卯原内交通公園 9600形49643 斜里町ゆめホール知床広場 9600形59683 紋別市渚滑ふれあいパークゴルフ場 9600形69644 遠軽町公設グラウンド D51859 遠軽町公設グラウンド 雪カキ車キ100形282号 中標津町郷土館 C11 209 別海町鉄道記念館 D51-27 士別市つくも水郷公園 D51397 平取町振内鉄道記念館 D51-23 新得町SL広場 D5195 中頓別町寿公園 9600形49648 富良野文化会館 D51954 帯広市愛国駅交通記念館 9600形19671 帯広市幸福鉄道公園 排雪モーターカー 鶴居村ふるさと情報館 泰和車輛工業製DL機関車と自走客車 遠軽町丸瀬布森林公園いこいの森 西武5形蒸気機関車532 津別町相生鉄道公園 キ703 鹿追町緑町旧拓鉄鹿追駅跡 8600形8622 名寄公園 SL排雪列車「キマロキ」 帯広市とてっぽ通 十勝鉄道蒸気機関車4号・客車コハ23号 遠軽町丸瀬布森林公園いこいの森 森林鉄道蒸気機関車「雨宮21号」 音更町交通公園 キ704 音更町交通公園 8620形48624 和寒町郷土資料館 D51337 旧池北線陸別駅の転車台 SL&DL、排雪列車 道東北の保存車両

C58139 湧別町計呂地交通公園 湧別町中湧別駅記念館 排雪モーターカー 湧別町五鹿山公園 三共工業製ラッセル 滝上町郷土館 9600形39628 滝上町北見滝ノ上駅舎記念館 KATO 5t 貨車移動機 網走市卯原内交通公園 9600形49643 斜里町ゆめホール知床広場 9600形59683 紋別市渚滑ふれあいパークゴルフ場 9600形69644 遠軽町公設グラウンド D51859 遠軽町公設グラウンド 雪カキ車キ100形282号 中標津町郷土館 C11 209 別海町鉄道記念館 D51-27 士別市つくも水郷公園 D51397 平取町振内鉄道記念館 D51-23 新得町SL広場 D5195 中頓別町寿公園 9600形49648 富良野文化会館 D51954 帯広市愛国駅交通記念館 9600形19671 帯広市幸福鉄道公園 排雪モーターカー 鶴居村ふるさと情報館 泰和車輛工業製DL機関車と自走客車 遠軽町丸瀬布森林公園いこいの森 西武5形蒸気機関車532 津別町相生鉄道公園 キ703 鹿追町緑町旧拓鉄鹿追駅跡 8600形8622 名寄公園 SL排雪列車「キマロキ」 帯広市とてっぽ通 十勝鉄道蒸気機関車4号・客車コハ23号 遠軽町丸瀬布森林公園いこいの森 森林鉄道蒸気機関車「雨宮21号」 音更町交通公園 キ704 音更町交通公園 8620形48624 和寒町郷土資料館 D51337 旧池北線陸別駅の転車台 SL&DL、排雪列車 道東北の保存車両

第278回 鉄がいっぱい、廃鉄の部屋 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

C58139 湧別町計呂地交通公園 湧別町中湧別駅記念館 排雪モーターカー 湧別町五鹿山公園 三共工業製ラッセル 滝上町郷土館 9600形39628 滝上町北見滝ノ上駅舎記念館 KATO 5t 貨車移動機 網走市卯原内交通公園 9600形49643 斜里町ゆめホール知床広場 9600形59683 紋別市渚滑ふれあいパークゴルフ場 9600形69644 遠軽町公設グラウンド D51859 遠軽町公設グラウンド 雪カキ車キ100形282号 中標津町郷土館 C11 209 別海町鉄道記念館 D51-27 士別市つくも水郷公園 D51397 平取町振内鉄道記念館 D51-23 新得町SL広場 D5195 中頓別町寿公園 9600形49648 富良野文化会館 D51954 帯広市愛国駅交通記念館 9600形19671 帯広市幸福鉄道公園 排雪モーターカー 鶴居村ふるさと情報館 泰和車輛工業製DL機関車と自走客車 遠軽町丸瀬布森林公園いこいの森 西武5形蒸気機関車532 津別町相生鉄道公園 キ703 鹿追町緑町旧拓鉄鹿追駅跡 8600形8622 名寄公園 SL排雪列車「キマロキ」 帯広市とてっぽ通 十勝鉄道蒸気機関車4号・客車コハ23号 遠軽町丸瀬布森林公園いこいの森 森林鉄道蒸気機関車「雨宮21号」 音更町交通公園 キ704 音更町交通公園 8620形48624 和寒町郷土資料館 D51337 旧池北線陸別駅の転車台 SL&DL、排雪列車 道東北の保存車両

C58139 湧別町計呂地交通公園 湧別町中湧別駅記念館 排雪モーターカー 湧別町五鹿山公園 三共工業製ラッセル 滝上町郷土館 9600形39628 滝上町北見滝ノ上駅舎記念館 KATO 5t 貨車移動機 網走市卯原内交通公園 9600形49643 斜里町ゆめホール知床広場 9600形59683 紋別市渚滑ふれあいパークゴルフ場 9600形69644 遠軽町公設グラウンド D51859 遠軽町公設グラウンド 雪カキ車キ100形282号 中標津町郷土館 C11 209 別海町鉄道記念館 D51-27 士別市つくも水郷公園 D51397 平取町振内鉄道記念館 D51-23 新得町SL広場 D5195 中頓別町寿公園 9600形49648 富良野文化会館 D51954 帯広市愛国駅交通記念館 9600形19671 帯広市幸福鉄道公園 排雪モーターカー 鶴居村ふるさと情報館 泰和車輛工業製DL機関車と自走客車 遠軽町丸瀬布森林公園いこいの森 西武5形蒸気機関車532 津別町相生鉄道公園 キ703 鹿追町緑町旧拓鉄鹿追駅跡 8600形8622 名寄公園 SL排雪列車「キマロキ」 帯広市とてっぽ通 十勝鉄道蒸気機関車4号・客車コハ23号 遠軽町丸瀬布森林公園いこいの森 森林鉄道蒸気機関車「雨宮21号」 音更町交通公園 キ704 音更町交通公園 8620形48624 和寒町郷土資料館 D51337 旧池北線陸別駅の転車台 SL&DL、排雪列車 道東北の保存車両第278回 鉄がいっぱい、廃鉄の部屋 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

2011年09月06日

廃鉄の保存車両

バージョンアップして第278回へ移転しました。道東北の保存車両 SL&DL、排雪列車 鶴居村ふるさと情報館 泰和車輛工業製DL機関車と自走客車 北海道遺産 遠軽町丸瀬布森林公園いこいの森 森林鉄道蒸気機関車「雨宮21号」 準鉄道記念物 名寄公園 SL排雪列車「キマロキ編成」 紋別市渚滑ふれあいパークゴルフ場 9600形69644 湧別町計呂地交通公園 C58139 湧別町中湧別駅記念館 排雪モーターカー 湧別町五鹿山公園 三共工業製ラッセル 斜里町ゆめホール知床広場 9600形59683 網走市卯原内交通公園 9600形49643 津別町相生鉄道公園 ロキ703 遠軽町公設グラウンド D51859号&雪カキ車キ100形282号 富良野文化会館 D51954 中頓別町寿公園 9600形49648 士別市つくも水郷公園 D51397 和寒町郷土資料館 D51337 海町鉄道記念館 D51-27 新得町SL広場 D5195 平取町振内鉄道記念館 D51-23 北見滝ノ上駅舎記念館 KATO 5t 貨車移動機 北海道産業考古学会

第271回 SL&DL、排雪列車 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

2011年07月29日

名寄のSL除雪車

名寄市の北国博物館(名寄公園)には、「準鉄道記念物」であり、全国で唯一残されるSL排雪列車「キマロキ」がある。現在の展示箇所は、旧名寄本線が敷設されていた場所。

◆キマロキの保存活動

当時はSLブームもあり、各地で車両が引っ張りだこの中で、粘り強く国鉄と交渉し、名寄市が豪雪地帯の名寄機関区に最もふさわしい蒸気機関車2両を含む7両の無償貸与を受け、さらに完全なものを目ざして釧路にあった車掌車を購入、計8両の「キマロキ」編成の保存が実現した。「キマロキ保存会」は、冬囲いや塗装などの保守、維持管理を目的に昭和51年12月に設立し、会員は国鉄OBなど45名ほど。これほど美しいSLの車両編成は、なかなか見られない。

・キ・・・機関車(大正10年製 SL59601号)

・マ・・・マックレー車(昭和13年製 キ011号)

・ロ・・・ロータリー車(昭和14年製)

・キ・・・機関車(大正15年製 SLD51398号)

・車掌車(昭和29年製 ヨ4456)

◆鉄道記念物・準鉄道記念物

「鉄道記念物」とは、鉄道遺産を後世に伝えるために旧国鉄が昭和33年に定めた制度で、北海道では、国鉄民営化の時点で「旧手宮機関庫」ほか計9件があった。

以後、新規指定や見直しのないまま経過していたが、「北海道鉄道130周年(平成22年)」を機会に、あらためて毎年1回、記念物を選定することにした。ちなみに「鉄道の日」は10月14日である。

○鉄道記念物

・鉄道の地上施設その他の建築物、車両、古文書等で、歴史的文化価値の高いもの

・鉄道の制服、作業用具、看板その他で、制度の推移を理解するために欠くことのできないもの

・諸施設の発祥地点、関係伝承地、鉄道の発達に貢献した故人の墓碑含む遺跡等で歴史的価値あるもの

○準鉄道記念物

・鉄道記念物に指定されたものと同種のもの

・現在歴史的価値が認められないが、将来その価値が生じ、鉄道記念物に指定するにふさわしいもの

・鉄道記念物に指定するに至らないが、歴史的文化価値の高いもの

第259回 美しい名寄のキマロキ 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

◆キマロキの保存活動

当時はSLブームもあり、各地で車両が引っ張りだこの中で、粘り強く国鉄と交渉し、名寄市が豪雪地帯の名寄機関区に最もふさわしい蒸気機関車2両を含む7両の無償貸与を受け、さらに完全なものを目ざして釧路にあった車掌車を購入、計8両の「キマロキ」編成の保存が実現した。「キマロキ保存会」は、冬囲いや塗装などの保守、維持管理を目的に昭和51年12月に設立し、会員は国鉄OBなど45名ほど。これほど美しいSLの車両編成は、なかなか見られない。

・キ・・・機関車(大正10年製 SL59601号)

・マ・・・マックレー車(昭和13年製 キ011号)

・ロ・・・ロータリー車(昭和14年製)

・キ・・・機関車(大正15年製 SLD51398号)

・車掌車(昭和29年製 ヨ4456)

◆鉄道記念物・準鉄道記念物

「鉄道記念物」とは、鉄道遺産を後世に伝えるために旧国鉄が昭和33年に定めた制度で、北海道では、国鉄民営化の時点で「旧手宮機関庫」ほか計9件があった。

以後、新規指定や見直しのないまま経過していたが、「北海道鉄道130周年(平成22年)」を機会に、あらためて毎年1回、記念物を選定することにした。ちなみに「鉄道の日」は10月14日である。

○鉄道記念物

・鉄道の地上施設その他の建築物、車両、古文書等で、歴史的文化価値の高いもの

・鉄道の制服、作業用具、看板その他で、制度の推移を理解するために欠くことのできないもの

・諸施設の発祥地点、関係伝承地、鉄道の発達に貢献した故人の墓碑含む遺跡等で歴史的価値あるもの

○準鉄道記念物

・鉄道記念物に指定されたものと同種のもの

・現在歴史的価値が認められないが、将来その価値が生じ、鉄道記念物に指定するにふさわしいもの

・鉄道記念物に指定するに至らないが、歴史的文化価値の高いもの

第259回 美しい名寄のキマロキ 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

2011年05月31日

にわか「鉄」の巻9

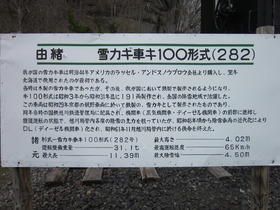

瞰望岩のSLとラッセル車 (遠軽町)

D51形蒸気機関車(デゴイチ)は、鉄道省が設計・製造した1,280馬力の貨物用機関車で、SL、DL、ELの全ての機関車の中で最も多く製造された車輛型。そこから日本の蒸気機関車の代名詞ともいえる。このD51859号は、昭和18年の鷹取工場製で、戦前は広島機関区で使用され、同23年から遠軽機関区に移り、同47年に廃車となった。

雪カキ車100形式は、昭和3年から製造を開始され、自走ではなく機関車に押されて雪をかいた。この282号は、のちにディーゼル化されて昭和61年まで活躍した。

第247回 遠軽公園のSLとラッセル車 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

D51形蒸気機関車(デゴイチ)は、鉄道省が設計・製造した1,280馬力の貨物用機関車で、SL、DL、ELの全ての機関車の中で最も多く製造された車輛型。そこから日本の蒸気機関車の代名詞ともいえる。このD51859号は、昭和18年の鷹取工場製で、戦前は広島機関区で使用され、同23年から遠軽機関区に移り、同47年に廃車となった。

雪カキ車100形式は、昭和3年から製造を開始され、自走ではなく機関車に押されて雪をかいた。この282号は、のちにディーゼル化されて昭和61年まで活躍した。

第247回 遠軽公園のSLとラッセル車 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

2011年05月05日

旧思沙留川鉄橋・旧名寄本線

潮干狩りに行った鉄橋

平成元年に廃止された名寄本線には、支線の渚滑線と未成の興浜南線が接続していた。次々と失われて行く当時を偲ぶ構築物のうち、今も残る大型鉄橋のひとつ、渚滑駅と富丘駅との間に位置する三本脚の旧思沙留川鉄橋。

第242回 旧名寄本線の思沙留川鉄橋 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

平成元年に廃止された名寄本線には、支線の渚滑線と未成の興浜南線が接続していた。次々と失われて行く当時を偲ぶ構築物のうち、今も残る大型鉄橋のひとつ、渚滑駅と富丘駅との間に位置する三本脚の旧思沙留川鉄橋。

第242回 旧名寄本線の思沙留川鉄橋 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

2011年05月04日

室蘭のSL

「株式会社 テツゲン」の機関車

昭和14年に石炭販売を目的に設立し、戦中は室蘭の製鋼所へ原燃料を供給した。戦後は、石炭販売を再開し、コークス工場を経営した。これは、その構内作業に使われた『S-205号 (昭和13年10月、日立製作所製) 』。

第241回 室蘭、テツゲンのSL 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

昭和14年に石炭販売を目的に設立し、戦中は室蘭の製鋼所へ原燃料を供給した。戦後は、石炭販売を再開し、コークス工場を経営した。これは、その構内作業に使われた『S-205号 (昭和13年10月、日立製作所製) 』。

第241回 室蘭、テツゲンのSL 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

2011年04月13日

にわか「鉄」の巻8

渚滑駅跡・旧渚滑線②

~本線でありながら廃線となった名寄本線と支線・渚滑線

9600型蒸気機関車~69644~

キューロクの愛称で親しまれた中型機関車の代表である9600型は大正時代に作られ、大きなボイラー、低い蒸気溜とサンドボックス、それに独特のスポーク動輪が特徴で低速高出力型の代表的貨物用機関車です。

69644号機は、戦前は東海道本線、戦後は、名寄本線で木材、石炭、生活物資などの貨物列車をけん引し、ジーゼル化するまで使われ、昭和50年7月に勇退しました。 案内看板より

渚滑線開通記念えはがき

1.型式番号: 69644

1.型式番号: 69644

2.製造年月日:大正11年12月1日

3.廃車年月日:昭和50年7月18日

4.製 造 所: 川崎車輛会社

5.配属機関区:遠軽機関区

6.運転路線: 名寄本線

7.走行距離: 2,301,095Km

旧機関庫

第237回 旧渚滑線の機関庫とキューロク形 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

~本線でありながら廃線となった名寄本線と支線・渚滑線

9600型蒸気機関車~69644~

キューロクの愛称で親しまれた中型機関車の代表である9600型は大正時代に作られ、大きなボイラー、低い蒸気溜とサンドボックス、それに独特のスポーク動輪が特徴で低速高出力型の代表的貨物用機関車です。

69644号機は、戦前は東海道本線、戦後は、名寄本線で木材、石炭、生活物資などの貨物列車をけん引し、ジーゼル化するまで使われ、昭和50年7月に勇退しました。 案内看板より

渚滑線開通記念えはがき

1.型式番号: 69644

1.型式番号: 696442.製造年月日:大正11年12月1日

3.廃車年月日:昭和50年7月18日

4.製 造 所: 川崎車輛会社

5.配属機関区:遠軽機関区

6.運転路線: 名寄本線

7.走行距離: 2,301,095Km

旧機関庫

第237回 旧渚滑線の機関庫とキューロク形 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

2011年04月10日

にわか「鉄」の巻7

北見滝ノ上駅・旧渚滑線①

・大正12年11月5日に、名寄線の「渚滑駅」から「北見滝ノ上」までの渚滑線が開通。

・昭和53年12月1日に全線の貨物営業を廃止。

・昭和56年9月18日に第1次特定地方交通線に指定。

・昭和60年4月1日、全線が廃線。

請願書/滝上町郷土資料館(SL館)蔵

当初は、地元の有力者であった「岩田宗晴」道議が士別から滝上に至る経路を提唱、つづいて渚滑村(現紋別市渚滑、同上渚滑、滝上町)は、上興部から滝上を経て渚滑に至る路線の開通をめざし、全村あげての「縦貫鉄道期成会」を結成した。このとき滝上地区の全住民が政友会へ入党し、時の政友会幹部で鉄道院総裁の「床次竹次郎」へ陳情したと云うエピソードも残っており、結局は渚滑-滝上間の単独線として開通した。

当初は、地元の有力者であった「岩田宗晴」道議が士別から滝上に至る経路を提唱、つづいて渚滑村(現紋別市渚滑、同上渚滑、滝上町)は、上興部から滝上を経て渚滑に至る路線の開通をめざし、全村あげての「縦貫鉄道期成会」を結成した。このとき滝上地区の全住民が政友会へ入党し、時の政友会幹部で鉄道院総裁の「床次竹次郎」へ陳情したと云うエピソードも残っており、結局は渚滑-滝上間の単独線として開通した。

渚滑線は、紋別郡の内陸部の農林資源の開発を目的に、『軽便鉄道法』によって計画されたもので、これによって橋梁や農地へ被害をもたらしていた渚滑川の流送は廃止され、木材の滅失や品質の低下は軽減されて、関東大震災後の復興事業とも重なり、木材業が活況し、また、農産物やでんぷんの生産など、原野奥地の開発は目覚しく発展した。

滝上町郷土資料館には、SLが展示されている。

第236回 殖民軌道、渚滑線の陳情 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

・大正12年11月5日に、名寄線の「渚滑駅」から「北見滝ノ上」までの渚滑線が開通。

・昭和53年12月1日に全線の貨物営業を廃止。

・昭和56年9月18日に第1次特定地方交通線に指定。

・昭和60年4月1日、全線が廃線。

請願書/滝上町郷土資料館(SL館)蔵

当初は、地元の有力者であった「岩田宗晴」道議が士別から滝上に至る経路を提唱、つづいて渚滑村(現紋別市渚滑、同上渚滑、滝上町)は、上興部から滝上を経て渚滑に至る路線の開通をめざし、全村あげての「縦貫鉄道期成会」を結成した。このとき滝上地区の全住民が政友会へ入党し、時の政友会幹部で鉄道院総裁の「床次竹次郎」へ陳情したと云うエピソードも残っており、結局は渚滑-滝上間の単独線として開通した。

当初は、地元の有力者であった「岩田宗晴」道議が士別から滝上に至る経路を提唱、つづいて渚滑村(現紋別市渚滑、同上渚滑、滝上町)は、上興部から滝上を経て渚滑に至る路線の開通をめざし、全村あげての「縦貫鉄道期成会」を結成した。このとき滝上地区の全住民が政友会へ入党し、時の政友会幹部で鉄道院総裁の「床次竹次郎」へ陳情したと云うエピソードも残っており、結局は渚滑-滝上間の単独線として開通した。渚滑線は、紋別郡の内陸部の農林資源の開発を目的に、『軽便鉄道法』によって計画されたもので、これによって橋梁や農地へ被害をもたらしていた渚滑川の流送は廃止され、木材の滅失や品質の低下は軽減されて、関東大震災後の復興事業とも重なり、木材業が活況し、また、農産物やでんぷんの生産など、原野奥地の開発は目覚しく発展した。

滝上町郷土資料館には、SLが展示されている。

第236回 殖民軌道、渚滑線の陳情 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

2011年04月02日

にわか「鉄」の巻6

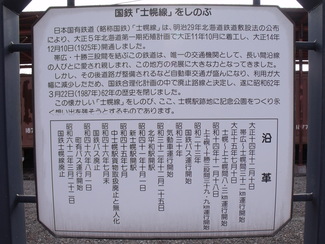

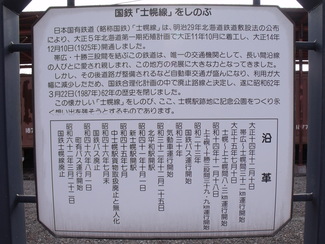

士幌線2・旧士幌駅

~士幌町史跡/国有鉄道士幌駅跡

大正14年(1925年)12月10日に、帯広~士幌間が開通して士幌駅が開駅する。この時の駅は、ほかに木野駅・音更駅・駒場駅・中士幌駅。翌15年7月には士幌~上士幌間が開通し、昭和14年11月に十勝三股までが延伸全通。昭和30年8月、糠平ダムの建設のためにルートが変更となり、同年10月には気動車が運行を開始する。昭和32年12月、33号に簡易乗降揚北平和駅が開駅、同41年10月、19号へ仮乗降場新士幌駅が開駅した。

昭和53年12月に糠平~十勝三股間がバスの代行となり、上士幌~十勝三股間の貨物営業を廃止、同58年には全線の貨物営業を廃し、昭和59年に第2次特定地方交通線に指定される。

そして昭和63年3月22日、ついに全線が廃線となった。士幌駅の乗客数の最高は、昭和40年の一日平均533人で、同じく貨物の最高取扱量は、同45年の83,000t。

第233回 名線・士幌線、パート2 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

~士幌町史跡/国有鉄道士幌駅跡

大正14年(1925年)12月10日に、帯広~士幌間が開通して士幌駅が開駅する。この時の駅は、ほかに木野駅・音更駅・駒場駅・中士幌駅。翌15年7月には士幌~上士幌間が開通し、昭和14年11月に十勝三股までが延伸全通。昭和30年8月、糠平ダムの建設のためにルートが変更となり、同年10月には気動車が運行を開始する。昭和32年12月、33号に簡易乗降揚北平和駅が開駅、同41年10月、19号へ仮乗降場新士幌駅が開駅した。

昭和53年12月に糠平~十勝三股間がバスの代行となり、上士幌~十勝三股間の貨物営業を廃止、同58年には全線の貨物営業を廃し、昭和59年に第2次特定地方交通線に指定される。

そして昭和63年3月22日、ついに全線が廃線となった。士幌駅の乗客数の最高は、昭和40年の一日平均533人で、同じく貨物の最高取扱量は、同45年の83,000t。

第233回 名線・士幌線、パート2 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

2010年09月18日

にわか「鉄」の巻5

旧相生線・北見相生駅

石北本線の美幌駅から津別駅を経て北見相生駅までを結んだ相生線は全長36.8㎞、大正14年11月15日に全通した。かっては、相生の駅から阿寒湖畔までを阿寒バスが走り、観光路線として利用されたりもしたが、昭和56年に第1次特定地方交通線として廃線が決定し、同60年に全線が廃止された。

旧北見相生駅は、「相生鉄道公園」として当時のままに残され、客車を改造した無料でのライダーハウスがある。

『今の雪かき』や『雪押し(ママさんダンプ)』の原型は、旧国鉄にある!!

第204回 相生の迫力ある除雪車 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

石北本線の美幌駅から津別駅を経て北見相生駅までを結んだ相生線は全長36.8㎞、大正14年11月15日に全通した。かっては、相生の駅から阿寒湖畔までを阿寒バスが走り、観光路線として利用されたりもしたが、昭和56年に第1次特定地方交通線として廃線が決定し、同60年に全線が廃止された。

旧北見相生駅は、「相生鉄道公園」として当時のままに残され、客車を改造した無料でのライダーハウスがある。

『今の雪かき』や『雪押し(ママさんダンプ)』の原型は、旧国鉄にある!!

第204回 相生の迫力ある除雪車 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

2009年11月06日

にわか「鉄」の巻4

最も北海道らしかった旧湧網線

一面の流氷/常呂海岸から能取岬を望む

名寄本線の中湧別駅から石北本線の網走駅とを結んだ湧網線は、昭和10年に中湧別~計呂地間の中湧別駅側の湧網西線と、同じく網走~卯原内間の網走駅側が湧網東線として開業した。

名寄本線の中湧別駅から石北本線の網走駅とを結んだ湧網線は、昭和10年に中湧別~計呂地間の中湧別駅側の湧網西線と、同じく網走~卯原内間の網走駅側が湧網東線として開業した。

戦中は工事の中断を余儀なくされたが、昭和28年には残っていた佐呂間~下佐呂間間の敷設を終えて、湧網線として全通した。路線の営業距離は89.8キロメートル。第2次廃止路線として昭和62年3月20日に営業を終えた。

オホーツク沿岸のサロマ湖と能取湖に沿って走る車窓からは、早春にはハクチョウが舞い、盛夏は原生花園のごとく、秋にはサンゴ草で真っ赤に染まり、そして厳冬は一面が流氷で覆われる広漠の原風景で知られる最も北海道らしい路線のひとつであった。

現在、網走市中心街からサロマ湖の栄浦までが、網走常呂自転車道線としてサイクリングロードになっている。

◆旧中湧別駅

◆旧五鹿山仮乗降場

◆旧計露地駅

◆旧卯原内駅

第158回 ハクチョウと流氷が来た駅 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

一面の流氷/常呂海岸から能取岬を望む

名寄本線の中湧別駅から石北本線の網走駅とを結んだ湧網線は、昭和10年に中湧別~計呂地間の中湧別駅側の湧網西線と、同じく網走~卯原内間の網走駅側が湧網東線として開業した。

名寄本線の中湧別駅から石北本線の網走駅とを結んだ湧網線は、昭和10年に中湧別~計呂地間の中湧別駅側の湧網西線と、同じく網走~卯原内間の網走駅側が湧網東線として開業した。戦中は工事の中断を余儀なくされたが、昭和28年には残っていた佐呂間~下佐呂間間の敷設を終えて、湧網線として全通した。路線の営業距離は89.8キロメートル。第2次廃止路線として昭和62年3月20日に営業を終えた。

オホーツク沿岸のサロマ湖と能取湖に沿って走る車窓からは、早春にはハクチョウが舞い、盛夏は原生花園のごとく、秋にはサンゴ草で真っ赤に染まり、そして厳冬は一面が流氷で覆われる広漠の原風景で知られる最も北海道らしい路線のひとつであった。

現在、網走市中心街からサロマ湖の栄浦までが、網走常呂自転車道線としてサイクリングロードになっている。

◆旧中湧別駅

◆旧五鹿山仮乗降場

◆旧計露地駅

◆旧卯原内駅

第158回 ハクチョウと流氷が来た駅 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/