2013年02月20日

紋別沖底船と流通のお話し

第28回北方圏国際シンポジウム・オホーツク海と流氷『ふるさとの海』 いつも先駆けて来た当地の沖底船(紙上講演) もんべつブランドの起こり 釣山史/産業考古学会員、紋別市役所水産課 ○もんべつマガレイがブランドとなった理由 道庁では、にわかに勃興した底びき網機船を、夏枯れに対応した通年操業とするため、大正9年から翌10年にかけてオホーツク海の漁場探査を行い、同12年と14年にはトロール試験を実施して、新開の北見漁場へと誘導した。 紋別では、大正12年に小樽から松田鉄蔵の機船「第三寅丸」が回航して盛んにマガレイを大漁し、鮮魚は貨車積みにして主に旭川方面へ販売した。こうして小樽・室蘭・留萌などからも多くの機船が回航するようになり、紋別を根拠地にマガレイを多獲し、戦前の底引き網でのカレイ漁は全道でダントツだった。しかし、季節的に大漁されるマガレイは価格が不安定であり、この頃は、船主自らが東京へ送ったりもしたが、うまく届くと大儲け、途中で腐ると丸損という有り様だった。 この鮮魚での出荷には、その前提となる冷蔵施設が必要であり、大正年間には、もはや2つの製氷池があり、昭和6年の調査では、製氷池が6経営体14箇所、貯氷庫が21棟あり、また、同年、全道でも2番目の当時としては最新式の冷蔵庫が稼動し、戦前には既に5つの冷凍工場を有する一地方では稀に見る生産基地となっていた。 そうして昭和5年に全国的な国鉄の大改革があり、貨物列車の高速化が図られると、殊に昭和10年に開場し貨物列車が直接乗り入れられるようになった築地市場へは、”鮮魚特急”と呼ばれた冷蔵貨車で大量にマガレイを発送し、このように冷凍・冷蔵技術の積極的な導入や箱詰めの工夫など、鮮魚の流通に向けた努力は、そのほか小田原や札幌などへの地方出荷となり、後の「もんべつマガレイ」の産地ブランド化へと繋がって行った。 紋別市場にて ○どうして紋別がズワイガニの流通拠点であるのか? カニ漁はタラバガニが大正13年に解禁してタラバ缶の製造が大いに活況したが、わずか2年で獲り尽くと禁漁を繰り返すようになり、昭和に入って毛ガニへと移行した。そして毛ガニ缶も昭和40年前後から次第に土産用の姿煮ガニ、冷凍ガニへとなる。 ズワイガニは昭和30年代に入り、わずかに漁獲され出していたが、当地でマイナーであったズワイガニが、中国・北陸地方で「松葉ガニ」や「越前ガニ」と呼ばれて高級魚であると知ると積極的な魚場の開発を展開、同39年からは沖合底びき船へとズワイガニ漁は拡大した。 このように道内の他地域よりもいち早く、ズワイガニの消流システムが出来上がったことで、輸入が中心となった現在においても(むしろ既存のシステムに乗せるため紋別へ陸揚げする)、いまだに流通拠点の地位にある。 ○紋別のボタンエビは隠れた名産品 現在、ボタンエビと呼ばれるものの多くはトヤマエビである。当地では、以前からエビ漁が行われていたが、鮮度落ちがしやすく、わずか1~2日で白く変色してしまうため、消費地から遠隔にある紋別は価格面で不利にあった。 そこで野村漁業㈱が昭和48年の沖合底びき船の新造に合わせ、他地域に先駆けて冷凍機を搭載し、船上での即冷を始めたところ次第に価格も安定したので、地元他船もこれに習い、こうして“もんべつ船凍エビ”は評判になって行った。現在も高級料亭やホテルに根強い定評がある。

第338回 もんべつマガレイ 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

2013年02月14日

シンポ/ふるさとの海

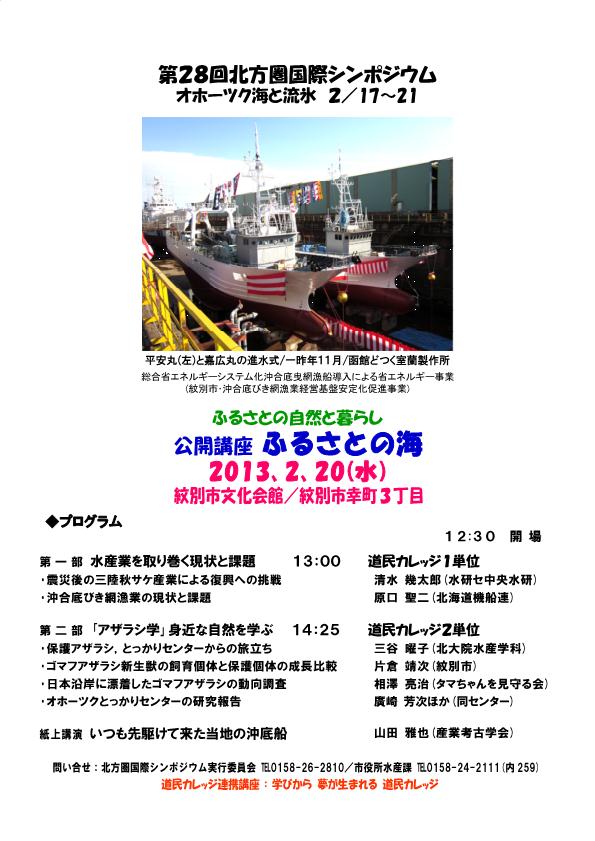

第28回北方圏国際シンポジウム オホーツク海と流氷 2/17~21 平安丸(左)と嘉広丸の進水式/一昨年11月/函館どつく室蘭製作所 総合省エネルギーシステム化沖合底曳網漁船導入による省エネルギー事業 (紋別市・沖合底びき網漁業経営基盤安定化促進事業) ふるさとの自然と暮らし 公開講座 ふるさとの海 2013、2、20(水) 紋別市文化会館/紋別市幸町3丁目 ◆プログラム(変更あり、詳細は裏面) 12:30 開 場 第一部 水産業を取り巻く現状と課題 13:00 道民カレッジ1単位 ・震災後の三陸秋サケ産業による復興への挑戦 清水 幾太郎(水研セ中央水研) ・沖合底びき網漁業の現状と課題 原口 聖二(北海道機船連) 第二部 「アザラシ学」身近な自然を学ぶ 道民カレッジ2単位 14:25 ・保護アザラシ,とっかりセンターからの旅立ち 三谷 曜子(北大院水産学科) ・ゴマフアザラシ新生獣の飼育個体と保護個体の成長比較 片倉 靖次(紋別市) ・日本沿岸に漂着したゴマフアザラシの動向調査 相澤 亮治(タマちゃんを見守る会) ・オホーツクとっかりセンターの研究報告 廣崎 芳次ほか(同センター) 紙上講演 いつも先駆けて来た当地の沖底船 山田 雅也(産業考古学会) 問い合せ:北方圏国際シンポジウム実行委員会 ℡0158-26-2810/市役所水産課 ℡0158-24-2111(内259) 道民カレッジ連携講座 : 学びから 夢が生まれる 道民カレッジ

2013年02月11日

イモ版・香川軍男

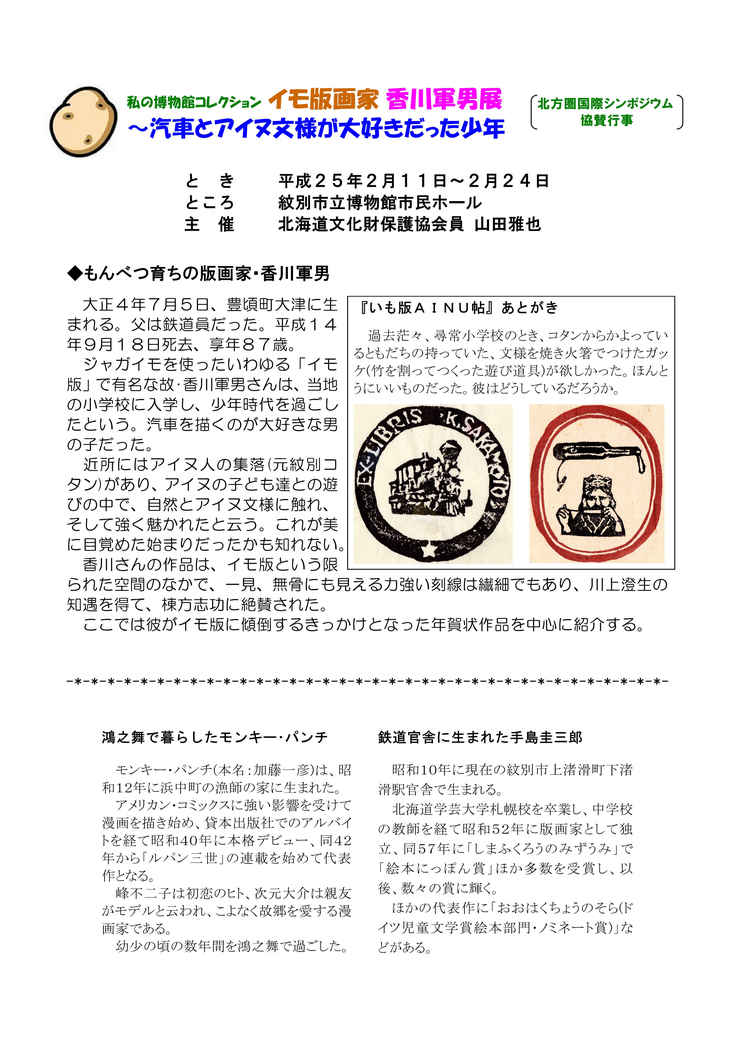

私の博物館コレクション イモ版画家 香川軍男展 ~汽車とアイヌ文様が大好きだった少年 北方圏国際シンポジウム協賛行事 とき 平成25年2月11日~2月24日 ところ 紋別市立博物館市民ホール 主催 北海道文化財保護協会員 山田雅也 ◆もんべつ育ちの版画家・香川軍男 大正4年7月5日、豊頃町大津に生まれる。父は鉄道員だった。平成14年9月18日死去、享年87歳。 ジャガイモを使ったいわゆる「イモ版」で有名な故・香川軍男さんは、当地の小学校に入学し、少年時代を過ごしたという。汽車を描くのが大好きな男の子だった。 近所にはアイヌ人の集落(元紋別コタン)があり、アイヌの子ども達との遊びの中で、自然とアイヌ文様に触れ、そして強く魅かれたと云う。これが美に目覚めた始まりだったかも知れない。 香川さんの作品は、イモ版という限られた空間のなかで、一見、無骨にも見える力強い刻線は繊細でもあり、川上澄生の知遇を得て、棟方志功に絶賛された。 ここでは彼がイモ版に傾倒するきっかけとなった年賀状作品を中心に紹介する。 『いも版AINU帖』あとがき 過去茫々、尋常小学校のとき、コタンからかよっているともだちの持っていた、文様を焼き火箸でつけたガッケ(竹を割ってつくった遊び道具)が欲しかった。ほんとうにいいものだった。彼はどうしているだろうか。 1点づつですが、次のアーティストも紹介します。 鴻之舞で暮らしたモンキー・パンチ モンキー・パンチ(本名:加藤一彦)は、昭和12年に浜中町の漁師の家に生まれた。 アメリカン・コミックスに強い影響を受けて漫画を描き始め、貸本出版社でのアルバイトを経て昭和40年に本格デビュー、同42年から「ルパン三世」の連載を始めて代表作となる。 峰不二子は初恋のヒト、次元大介は親友がモデルと云われ、こよなく故郷を愛する漫画家である。幼少の頃の数年間を鴻之舞で過ごした。 鉄道官舎に生まれた手島圭三郎 昭和10年に現在の紋別市上渚滑町下渚滑駅官舎で生まれる。 北海道学芸大学札幌校を卒業し、中学校の教師を経て昭和52年に版画家として独立、同57年に「しまふくろうのみずうみ」で「絵本にっぽん賞」ほか多数を受賞し、以後、数々の賞に輝く。 ほかの

第337回 紋別にゆかりの版画家 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

2013年02月10日

湧別、機雷爆発事件

5月26日の悪夢

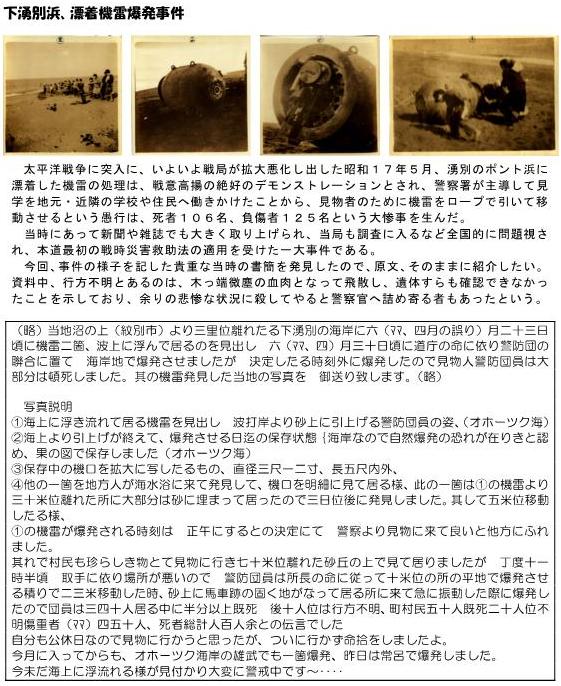

下湧別浜、漂着機雷爆発事件 太平洋戦争に突入に、いよいよ戦局が拡大悪化し出した昭和17年5月、湧別のポント浜に漂着した機雷の処理は、戦意高揚の絶好のデモンストレーションとされ、警察署が主導して見学を地元・近隣の学校や住民へ働きかけたことから、見物者のために機雷をロープで引いて移動させるという愚行は、死者106名、負傷者125名という大惨事を生んだ。 当時にあって新聞や雑誌でも大きく取り上げられ、当局も調査に入るなど全国的に問題視され、本道最初の戦時災害救助法の適用を受けた一大事件である。 今回、事件の様子を記した貴重な当時の書簡を発見したので、原文、そのままに紹介したい。資料中、行方不明とあるのは、木っ端微塵の血肉となって飛散し、遺体すらも確認できなかったことを示しており、余りの悲惨な状況に殺してやると警察官へ詰め寄る者もあったという。 (略)当地沼の上(紋別市)より三里位離れたる下湧別の海岸に六(ママ、四月の誤り)月二十三日頃に機雷二箇、波上に浮んで居るのを見出し 六(ママ、四)月三十日頃に道庁の命に依り警防団の聨合に置て 海岸地で爆発させましたが 決定したる時刻外に爆発したので見物人警防団員は大部分は頓死しました。其の機雷発見した当地の写真を 御送り致します。(略) 写真説明 ①海上に浮き流れて居る機雷を見出し 波打岸より砂上に引上げる警防団員の姿、(オホーツク海) ②海上より引上げが終えて、爆発させる日迄の保存状態{海岸なので自然爆発の恐れが在りきと認め、果の図で保存しました(オホーツク海) ③保存中の機口を拡大に写したるもの、直径三尺一二寸、長五尺内外、 ④他の一箇を地方人が海水浴に来て発見して、機口を明細に見て居る様、此の一箇は①の機雷より三十米位離れた所に大部分は砂に埋まって居ったので三日位後に発見しました。其して五米位移動したる様、 ①の機雷が爆発される時刻は 正午にするとの決定にて 警察より見物に来て良いと他方にふれました。 其れで村民も珍らしき物とて見物に行き七十米位離れた砂丘の上で見て居りましたが 丁度十一時半頃 取手に依り場所が悪いので 警防団員は所長の命に従って十米位の所の平地で爆発させる積りで二三米移動した時、砂上に馬車跡の固く地がなって居る所に来て急に振動した際に爆発したので団員は三四十人居る中に半分以上既死 後十人位は行方不明、町村民五十人既死二十人位不明傷重者(ママ)四五十人、死者総計人百人余との伝言でした

自分も公休日なので見物に行かうと思ったが、ついに行かず命拾をしましたよ。 今月に入ってからも、オホーツク海岸の雄武でも一箇爆発、昨日は常呂で爆発しました。 今未だ海上に浮流れる様が見付かり大変に警戒中です~・・・・

第336回 戦中の機雷爆発事件 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

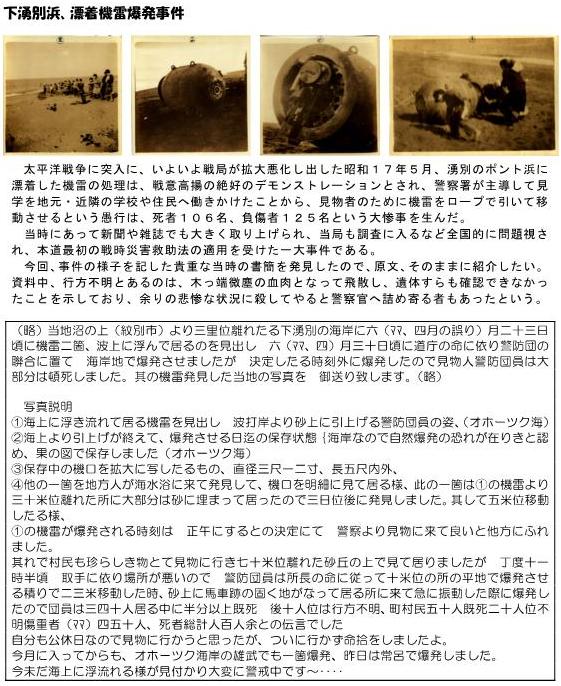

下湧別浜、漂着機雷爆発事件 太平洋戦争に突入に、いよいよ戦局が拡大悪化し出した昭和17年5月、湧別のポント浜に漂着した機雷の処理は、戦意高揚の絶好のデモンストレーションとされ、警察署が主導して見学を地元・近隣の学校や住民へ働きかけたことから、見物者のために機雷をロープで引いて移動させるという愚行は、死者106名、負傷者125名という大惨事を生んだ。 当時にあって新聞や雑誌でも大きく取り上げられ、当局も調査に入るなど全国的に問題視され、本道最初の戦時災害救助法の適用を受けた一大事件である。 今回、事件の様子を記した貴重な当時の書簡を発見したので、原文、そのままに紹介したい。資料中、行方不明とあるのは、木っ端微塵の血肉となって飛散し、遺体すらも確認できなかったことを示しており、余りの悲惨な状況に殺してやると警察官へ詰め寄る者もあったという。 (略)当地沼の上(紋別市)より三里位離れたる下湧別の海岸に六(ママ、四月の誤り)月二十三日頃に機雷二箇、波上に浮んで居るのを見出し 六(ママ、四)月三十日頃に道庁の命に依り警防団の聨合に置て 海岸地で爆発させましたが 決定したる時刻外に爆発したので見物人警防団員は大部分は頓死しました。其の機雷発見した当地の写真を 御送り致します。(略) 写真説明 ①海上に浮き流れて居る機雷を見出し 波打岸より砂上に引上げる警防団員の姿、(オホーツク海) ②海上より引上げが終えて、爆発させる日迄の保存状態{海岸なので自然爆発の恐れが在りきと認め、果の図で保存しました(オホーツク海) ③保存中の機口を拡大に写したるもの、直径三尺一二寸、長五尺内外、 ④他の一箇を地方人が海水浴に来て発見して、機口を明細に見て居る様、此の一箇は①の機雷より三十米位離れた所に大部分は砂に埋まって居ったので三日位後に発見しました。其して五米位移動したる様、 ①の機雷が爆発される時刻は 正午にするとの決定にて 警察より見物に来て良いと他方にふれました。 其れで村民も珍らしき物とて見物に行き七十米位離れた砂丘の上で見て居りましたが 丁度十一時半頃 取手に依り場所が悪いので 警防団員は所長の命に従って十米位の所の平地で爆発させる積りで二三米移動した時、砂上に馬車跡の固く地がなって居る所に来て急に振動した際に爆発したので団員は三四十人居る中に半分以上既死 後十人位は行方不明、町村民五十人既死二十人位不明傷重者(ママ)四五十人、死者総計人百人余との伝言でした

自分も公休日なので見物に行かうと思ったが、ついに行かず命拾をしましたよ。 今月に入ってからも、オホーツク海岸の雄武でも一箇爆発、昨日は常呂で爆発しました。 今未だ海上に浮流れる様が見付かり大変に警戒中です~・・・・

第336回 戦中の機雷爆発事件 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/