2011年05月31日

にわか「鉄」の巻9

瞰望岩のSLとラッセル車 (遠軽町)

D51形蒸気機関車(デゴイチ)は、鉄道省が設計・製造した1,280馬力の貨物用機関車で、SL、DL、ELの全ての機関車の中で最も多く製造された車輛型。そこから日本の蒸気機関車の代名詞ともいえる。このD51859号は、昭和18年の鷹取工場製で、戦前は広島機関区で使用され、同23年から遠軽機関区に移り、同47年に廃車となった。

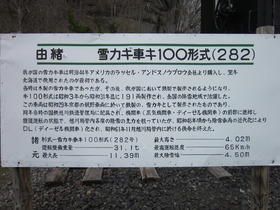

雪カキ車100形式は、昭和3年から製造を開始され、自走ではなく機関車に押されて雪をかいた。この282号は、のちにディーゼル化されて昭和61年まで活躍した。

第247回 遠軽公園のSLとラッセル車 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

D51形蒸気機関車(デゴイチ)は、鉄道省が設計・製造した1,280馬力の貨物用機関車で、SL、DL、ELの全ての機関車の中で最も多く製造された車輛型。そこから日本の蒸気機関車の代名詞ともいえる。このD51859号は、昭和18年の鷹取工場製で、戦前は広島機関区で使用され、同23年から遠軽機関区に移り、同47年に廃車となった。

雪カキ車100形式は、昭和3年から製造を開始され、自走ではなく機関車に押されて雪をかいた。この282号は、のちにディーゼル化されて昭和61年まで活躍した。

第247回 遠軽公園のSLとラッセル車 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

2011年05月26日

奥行臼が国定史跡へ

祝旧奥行臼駅逓所が国指定史跡へ!! 先だって、別海町の野付通行屋跡の巡見に参加した。それは北海道文化財保護協会の仲間らと旧奥行臼駅逓所の調査報告書の作成を、お手伝いした経緯からで、この度、国指定史跡に答申されたことは、非常に喜ばしく、学芸員さんから以下のコメントを頂いた。『別海町にある旧奥行臼駅逓所が国の史跡に指定されることが決まりました。奥行臼駅逓所は明治43年に山崎藤次郎を駅逓取扱人として開設され、昭和5年に廃止されるまで、交通の要衝として別海村の内陸部開拓に重要な役割を果たしました。今回、史跡として指定された面積は凡そ6㌶で、道指定有形文化財である駅逓所本体、馬小屋2棟、倉庫1棟は勿論のこと、浜中や現在の別海市街への旧道跡や昔ながらの景観を保っている後背地を含んでいます。駅逓所の痛みは激しく、大規模な修繕が急務となっています。この史跡指定により駅逓所の恒久的な保存への道が開け、町民一同とても喜んでいます。今後は、史跡の整備に向けた計画を策定して行くことになります。貴協会におかれましては、史跡整備に当たってのご助言やご意見を頂ければ幸いです。』◆旧奥行臼駅逓所 旧奥行臼駅逓所は、明治43年(1910)から昭和5年(1930)までの間、人馬の継ぎ立てと宿泊、物資の逓送等の便宜を図った施設であり、北海道東部の根室と別海の中間、根室湾から約9㎞内陸の別海町奥行に所在する。駅逓所とは、近代の北海道において、交通不便の地に駅舎や人馬等を備え、宿泊・輸送等の便宜を図った施設である。駅逓所開設に際しては、地元で牧畜業を営む山崎藤次郎が駅逓取扱人となり、その自宅が駅舎として使用された。駅舎は、明治末から大正初期の増築を経て、大正9年(1920)には客室として2階建ての寄棟が増築され、物資運搬等の拠点として機能した。その後、殖民軌道根室線の開通や、内陸部への入植が進んだことから昭和5年に廃止された。当時を偲ばせるものとして、駅舎1棟、馬屋2棟、倉庫1棟が現存する。このうち駅舎は、木造寄棟造(一部切妻造)二階建て建物であり、駅逓最盛期の大正時代の趣きを残す。周囲には旧道や駅逓所時代以来の牧草地が広がり、往時の歴史的景観を今に良く伝えているほか、古文書,調度品等も多数残されている。このように、旧奥行臼駅逓所は、我が国近代の北海道開拓の歴史を知る上で貴重である。平成23年5月20日 文化庁HPから

祝旧奥行臼駅逓所が国指定史跡へ!! 先だって、別海町の野付通行屋跡の巡見に参加した。それは北海道文化財保護協会の仲間らと旧奥行臼駅逓所の調査報告書の作成を、お手伝いした経緯からで、この度、国指定史跡に答申されたことは、非常に喜ばしく、学芸員さんから以下のコメントを頂いた。『別海町にある旧奥行臼駅逓所が国の史跡に指定されることが決まりました。奥行臼駅逓所は明治43年に山崎藤次郎を駅逓取扱人として開設され、昭和5年に廃止されるまで、交通の要衝として別海村の内陸部開拓に重要な役割を果たしました。今回、史跡として指定された面積は凡そ6㌶で、道指定有形文化財である駅逓所本体、馬小屋2棟、倉庫1棟は勿論のこと、浜中や現在の別海市街への旧道跡や昔ながらの景観を保っている後背地を含んでいます。駅逓所の痛みは激しく、大規模な修繕が急務となっています。この史跡指定により駅逓所の恒久的な保存への道が開け、町民一同とても喜んでいます。今後は、史跡の整備に向けた計画を策定して行くことになります。貴協会におかれましては、史跡整備に当たってのご助言やご意見を頂ければ幸いです。』◆旧奥行臼駅逓所 旧奥行臼駅逓所は、明治43年(1910)から昭和5年(1930)までの間、人馬の継ぎ立てと宿泊、物資の逓送等の便宜を図った施設であり、北海道東部の根室と別海の中間、根室湾から約9㎞内陸の別海町奥行に所在する。駅逓所とは、近代の北海道において、交通不便の地に駅舎や人馬等を備え、宿泊・輸送等の便宜を図った施設である。駅逓所開設に際しては、地元で牧畜業を営む山崎藤次郎が駅逓取扱人となり、その自宅が駅舎として使用された。駅舎は、明治末から大正初期の増築を経て、大正9年(1920)には客室として2階建ての寄棟が増築され、物資運搬等の拠点として機能した。その後、殖民軌道根室線の開通や、内陸部への入植が進んだことから昭和5年に廃止された。当時を偲ばせるものとして、駅舎1棟、馬屋2棟、倉庫1棟が現存する。このうち駅舎は、木造寄棟造(一部切妻造)二階建て建物であり、駅逓最盛期の大正時代の趣きを残す。周囲には旧道や駅逓所時代以来の牧草地が広がり、往時の歴史的景観を今に良く伝えているほか、古文書,調度品等も多数残されている。このように、旧奥行臼駅逓所は、我が国近代の北海道開拓の歴史を知る上で貴重である。平成23年5月20日 文化庁HPから第246回 別海の駅逓所 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

2011年05月22日

道東北の近代建築(更新)

北海道文化財保護協会は、今年で50周年になります。

旧丹波屋旅館(中頓別町)国登録有形文化財/大正3年頃に建築の和館と昭和2年頃に増築した洋館からなる。和洋がコントラストをなし、飾り窓がアクセサリーとなっている。 北海道立根釧農業試験場農具庫(中標津町)国登録有形文化財/昭和3年に建築の旧農事試験場農具庫は、柱や窓等が白く、望楼が載る。同じ有形文化財の種苗倉庫と伝成館がある。 上川郡農作試験所事務所棟旭川市有形文化財/明治19年に農作試験所として建築され、のち樺戸監獄出張所、同22年には駅逓となる。寄棟に額縁窓の上川地方で最古の建物。 永専寺山門網走市有形文化財/明治45年に建築の旧網走監獄正門は、払下げられ山門となった。瓦屋根にアーチ型の出入り口とドーム型の番所が独創的。 東風連神社本殿(名寄市)戦後の昭和21年に神社の内陣として移設された奉安殿。各地に点在する奉安殿のなかでも、保存状態が良く、自然石の外観が美しい。 北大二風谷研究室・旧マンロー邸(平取町)国登録有形文化財/医師で人類学者のマンロー自身が設計した。昭和6年建築の洋館は、ギャンブレル屋根の最上階に出窓がつく。 士別市立博物館別館大正4年に建築され、町会議場や公民館としても使用されていた旧公会堂。平成元年に現在地に復元されて、美術館として利用される。 北海道集治監釧路分監本館標茶町有形文化財/明治19年の建築で、開拓初期に硫黄採掘や道路開削に当たる。ベランダ付きポーチにオシャレな窓で、現在は郷土館。 恵林館(下川町)昭和12年に建築された旧営林署庁舎は、切妻と寄棟を折中し、半円形のドーマ窓に上げ下げ窓と、ユニークで特徴的な意匠。 旧国鉄根北線越川橋梁(斜里町)国登録有形文化財/昭和15年、未成根北線に鉄筋を用いず、建設された。道内最大のコンクリート橋であったが、一部が撤去されて現在に残る。 大岬旧海軍望楼稚内市有形文化財/明治35年にバルチック艦隊の監視用に建設され、のち無線通信所となる。稚内市内で最古の建造物で、周辺にトーチカもある。 計根別第一飛行場掩体壕(別海町)旧日本軍の飛行機用の大型壕で、標津、中標津から別海にかけての広大な草地には、旧軍施設の跡が点在する。 奥行臼駅逓所(別海町)国指定史跡/明治43年に開設した駅逓所は廃止後も旅館として使用され、厩舎ほかも現存する。400点以上の貴重な資料が展示されている。 北海道家庭学校礼拝堂留岡幸助が遠軽町に設立した家庭学校社名淵分校の礼拝堂は、大正8年の建築。建物は十字形をなし、軟石の煙突がアクセントになっている。 旧士幌線第二音更川橋梁(上士幌町)ひがし大雪鉄道アーチ橋群のひとつで、昭和11年に建設された5連の第二音更川橋梁(下)と、同30年築の下の沢陸橋(上)とが美しく調和する。 鷲足商店(足寄町)昭和8年に建築された北海道らしいギャンブレル屋根にモルタルの看板建築という、当時の様式を伝えるモダンな造り。車庫兼居宅として使用された。 美和公民館(美幌町)旧美和南青年会館は、昭和初期の建築と思われるモルタルコンクリートの切妻造で、額縁窓に唐破風様の玄関が特徴的。 湧別町の煉瓦建造物群大正7年にレンガ工場が創建し、野幌からのレンガ職人が引き継いで、それは現在も形を変えて操業する。町内には、多くのレンガ建築が点在する。 ◆北海道文化財保護協会昭和24年1月26日に、法隆寺の金堂が炎上するという衝撃的な事件をきっかけに、翌同25年5月に「文化財保護法」が制定された。北海道でも、同28年に「北海道文化財保護条例」が施行され、当会設立の動きともなったが、この時は、設立を見ずに終わった。そうして文化財保護法施行10周年を契機に、再び協会設立の機運が高まると昭和36年3月21日に「北海道文化財保護協会」は設立した。文化財とは、建造物や史跡、遺跡、美術品、芸能、風習など、人間の精神的な働きの結果として生み出された有形・無形の文化的価値を有する文物、および名勝や天然記念物を云う。当会は、道内の文化財の保護とその啓蒙活動を行い、道民文化が向上することを目的としている。現在、道内の市町村では、146市町村が文化財保護条例を制定し(平成21年3月調査)、文化財の保護活動に努めている。 歴史的な価値が高い、美しくもあり、カッコ良くもある素適な建造物たち。地域にたたずむ余り知られていないものも選んでみました。写真・文 釣山史 文化財愛護シンボルマーク道東北の近代建築

旧丹波屋旅館(中頓別町)国登録有形文化財/大正3年頃に建築の和館と昭和2年頃に増築した洋館からなる。和洋がコントラストをなし、飾り窓がアクセサリーとなっている。 北海道立根釧農業試験場農具庫(中標津町)国登録有形文化財/昭和3年に建築の旧農事試験場農具庫は、柱や窓等が白く、望楼が載る。同じ有形文化財の種苗倉庫と伝成館がある。 上川郡農作試験所事務所棟旭川市有形文化財/明治19年に農作試験所として建築され、のち樺戸監獄出張所、同22年には駅逓となる。寄棟に額縁窓の上川地方で最古の建物。 永専寺山門網走市有形文化財/明治45年に建築の旧網走監獄正門は、払下げられ山門となった。瓦屋根にアーチ型の出入り口とドーム型の番所が独創的。 東風連神社本殿(名寄市)戦後の昭和21年に神社の内陣として移設された奉安殿。各地に点在する奉安殿のなかでも、保存状態が良く、自然石の外観が美しい。 北大二風谷研究室・旧マンロー邸(平取町)国登録有形文化財/医師で人類学者のマンロー自身が設計した。昭和6年建築の洋館は、ギャンブレル屋根の最上階に出窓がつく。 士別市立博物館別館大正4年に建築され、町会議場や公民館としても使用されていた旧公会堂。平成元年に現在地に復元されて、美術館として利用される。 北海道集治監釧路分監本館標茶町有形文化財/明治19年の建築で、開拓初期に硫黄採掘や道路開削に当たる。ベランダ付きポーチにオシャレな窓で、現在は郷土館。 恵林館(下川町)昭和12年に建築された旧営林署庁舎は、切妻と寄棟を折中し、半円形のドーマ窓に上げ下げ窓と、ユニークで特徴的な意匠。 旧国鉄根北線越川橋梁(斜里町)国登録有形文化財/昭和15年、未成根北線に鉄筋を用いず、建設された。道内最大のコンクリート橋であったが、一部が撤去されて現在に残る。 大岬旧海軍望楼稚内市有形文化財/明治35年にバルチック艦隊の監視用に建設され、のち無線通信所となる。稚内市内で最古の建造物で、周辺にトーチカもある。 計根別第一飛行場掩体壕(別海町)旧日本軍の飛行機用の大型壕で、標津、中標津から別海にかけての広大な草地には、旧軍施設の跡が点在する。 奥行臼駅逓所(別海町)国指定史跡/明治43年に開設した駅逓所は廃止後も旅館として使用され、厩舎ほかも現存する。400点以上の貴重な資料が展示されている。 北海道家庭学校礼拝堂留岡幸助が遠軽町に設立した家庭学校社名淵分校の礼拝堂は、大正8年の建築。建物は十字形をなし、軟石の煙突がアクセントになっている。 旧士幌線第二音更川橋梁(上士幌町)ひがし大雪鉄道アーチ橋群のひとつで、昭和11年に建設された5連の第二音更川橋梁(下)と、同30年築の下の沢陸橋(上)とが美しく調和する。 鷲足商店(足寄町)昭和8年に建築された北海道らしいギャンブレル屋根にモルタルの看板建築という、当時の様式を伝えるモダンな造り。車庫兼居宅として使用された。 美和公民館(美幌町)旧美和南青年会館は、昭和初期の建築と思われるモルタルコンクリートの切妻造で、額縁窓に唐破風様の玄関が特徴的。 湧別町の煉瓦建造物群大正7年にレンガ工場が創建し、野幌からのレンガ職人が引き継いで、それは現在も形を変えて操業する。町内には、多くのレンガ建築が点在する。 ◆北海道文化財保護協会昭和24年1月26日に、法隆寺の金堂が炎上するという衝撃的な事件をきっかけに、翌同25年5月に「文化財保護法」が制定された。北海道でも、同28年に「北海道文化財保護条例」が施行され、当会設立の動きともなったが、この時は、設立を見ずに終わった。そうして文化財保護法施行10周年を契機に、再び協会設立の機運が高まると昭和36年3月21日に「北海道文化財保護協会」は設立した。文化財とは、建造物や史跡、遺跡、美術品、芸能、風習など、人間の精神的な働きの結果として生み出された有形・無形の文化的価値を有する文物、および名勝や天然記念物を云う。当会は、道内の文化財の保護とその啓蒙活動を行い、道民文化が向上することを目的としている。現在、道内の市町村では、146市町村が文化財保護条例を制定し(平成21年3月調査)、文化財の保護活動に努めている。 歴史的な価値が高い、美しくもあり、カッコ良くもある素適な建造物たち。地域にたたずむ余り知られていないものも選んでみました。写真・文 釣山史 文化財愛護シンボルマーク道東北の近代建築

第245回 道東北の歴史的建造物 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

旧丹波屋旅館(中頓別町)国登録有形文化財/大正3年頃に建築の和館と昭和2年頃に増築した洋館からなる。和洋がコントラストをなし、飾り窓がアクセサリーとなっている。 北海道立根釧農業試験場農具庫(中標津町)国登録有形文化財/昭和3年に建築の旧農事試験場農具庫は、柱や窓等が白く、望楼が載る。同じ有形文化財の種苗倉庫と伝成館がある。 上川郡農作試験所事務所棟旭川市有形文化財/明治19年に農作試験所として建築され、のち樺戸監獄出張所、同22年には駅逓となる。寄棟に額縁窓の上川地方で最古の建物。 永専寺山門網走市有形文化財/明治45年に建築の旧網走監獄正門は、払下げられ山門となった。瓦屋根にアーチ型の出入り口とドーム型の番所が独創的。 東風連神社本殿(名寄市)戦後の昭和21年に神社の内陣として移設された奉安殿。各地に点在する奉安殿のなかでも、保存状態が良く、自然石の外観が美しい。 北大二風谷研究室・旧マンロー邸(平取町)国登録有形文化財/医師で人類学者のマンロー自身が設計した。昭和6年建築の洋館は、ギャンブレル屋根の最上階に出窓がつく。 士別市立博物館別館大正4年に建築され、町会議場や公民館としても使用されていた旧公会堂。平成元年に現在地に復元されて、美術館として利用される。 北海道集治監釧路分監本館標茶町有形文化財/明治19年の建築で、開拓初期に硫黄採掘や道路開削に当たる。ベランダ付きポーチにオシャレな窓で、現在は郷土館。 恵林館(下川町)昭和12年に建築された旧営林署庁舎は、切妻と寄棟を折中し、半円形のドーマ窓に上げ下げ窓と、ユニークで特徴的な意匠。 旧国鉄根北線越川橋梁(斜里町)国登録有形文化財/昭和15年、未成根北線に鉄筋を用いず、建設された。道内最大のコンクリート橋であったが、一部が撤去されて現在に残る。 大岬旧海軍望楼稚内市有形文化財/明治35年にバルチック艦隊の監視用に建設され、のち無線通信所となる。稚内市内で最古の建造物で、周辺にトーチカもある。 計根別第一飛行場掩体壕(別海町)旧日本軍の飛行機用の大型壕で、標津、中標津から別海にかけての広大な草地には、旧軍施設の跡が点在する。 奥行臼駅逓所(別海町)国指定史跡/明治43年に開設した駅逓所は廃止後も旅館として使用され、厩舎ほかも現存する。400点以上の貴重な資料が展示されている。 北海道家庭学校礼拝堂留岡幸助が遠軽町に設立した家庭学校社名淵分校の礼拝堂は、大正8年の建築。建物は十字形をなし、軟石の煙突がアクセントになっている。 旧士幌線第二音更川橋梁(上士幌町)ひがし大雪鉄道アーチ橋群のひとつで、昭和11年に建設された5連の第二音更川橋梁(下)と、同30年築の下の沢陸橋(上)とが美しく調和する。 鷲足商店(足寄町)昭和8年に建築された北海道らしいギャンブレル屋根にモルタルの看板建築という、当時の様式を伝えるモダンな造り。車庫兼居宅として使用された。 美和公民館(美幌町)旧美和南青年会館は、昭和初期の建築と思われるモルタルコンクリートの切妻造で、額縁窓に唐破風様の玄関が特徴的。 湧別町の煉瓦建造物群大正7年にレンガ工場が創建し、野幌からのレンガ職人が引き継いで、それは現在も形を変えて操業する。町内には、多くのレンガ建築が点在する。 ◆北海道文化財保護協会昭和24年1月26日に、法隆寺の金堂が炎上するという衝撃的な事件をきっかけに、翌同25年5月に「文化財保護法」が制定された。北海道でも、同28年に「北海道文化財保護条例」が施行され、当会設立の動きともなったが、この時は、設立を見ずに終わった。そうして文化財保護法施行10周年を契機に、再び協会設立の機運が高まると昭和36年3月21日に「北海道文化財保護協会」は設立した。文化財とは、建造物や史跡、遺跡、美術品、芸能、風習など、人間の精神的な働きの結果として生み出された有形・無形の文化的価値を有する文物、および名勝や天然記念物を云う。当会は、道内の文化財の保護とその啓蒙活動を行い、道民文化が向上することを目的としている。現在、道内の市町村では、146市町村が文化財保護条例を制定し(平成21年3月調査)、文化財の保護活動に努めている。 歴史的な価値が高い、美しくもあり、カッコ良くもある素適な建造物たち。地域にたたずむ余り知られていないものも選んでみました。写真・文 釣山史 文化財愛護シンボルマーク道東北の近代建築

旧丹波屋旅館(中頓別町)国登録有形文化財/大正3年頃に建築の和館と昭和2年頃に増築した洋館からなる。和洋がコントラストをなし、飾り窓がアクセサリーとなっている。 北海道立根釧農業試験場農具庫(中標津町)国登録有形文化財/昭和3年に建築の旧農事試験場農具庫は、柱や窓等が白く、望楼が載る。同じ有形文化財の種苗倉庫と伝成館がある。 上川郡農作試験所事務所棟旭川市有形文化財/明治19年に農作試験所として建築され、のち樺戸監獄出張所、同22年には駅逓となる。寄棟に額縁窓の上川地方で最古の建物。 永専寺山門網走市有形文化財/明治45年に建築の旧網走監獄正門は、払下げられ山門となった。瓦屋根にアーチ型の出入り口とドーム型の番所が独創的。 東風連神社本殿(名寄市)戦後の昭和21年に神社の内陣として移設された奉安殿。各地に点在する奉安殿のなかでも、保存状態が良く、自然石の外観が美しい。 北大二風谷研究室・旧マンロー邸(平取町)国登録有形文化財/医師で人類学者のマンロー自身が設計した。昭和6年建築の洋館は、ギャンブレル屋根の最上階に出窓がつく。 士別市立博物館別館大正4年に建築され、町会議場や公民館としても使用されていた旧公会堂。平成元年に現在地に復元されて、美術館として利用される。 北海道集治監釧路分監本館標茶町有形文化財/明治19年の建築で、開拓初期に硫黄採掘や道路開削に当たる。ベランダ付きポーチにオシャレな窓で、現在は郷土館。 恵林館(下川町)昭和12年に建築された旧営林署庁舎は、切妻と寄棟を折中し、半円形のドーマ窓に上げ下げ窓と、ユニークで特徴的な意匠。 旧国鉄根北線越川橋梁(斜里町)国登録有形文化財/昭和15年、未成根北線に鉄筋を用いず、建設された。道内最大のコンクリート橋であったが、一部が撤去されて現在に残る。 大岬旧海軍望楼稚内市有形文化財/明治35年にバルチック艦隊の監視用に建設され、のち無線通信所となる。稚内市内で最古の建造物で、周辺にトーチカもある。 計根別第一飛行場掩体壕(別海町)旧日本軍の飛行機用の大型壕で、標津、中標津から別海にかけての広大な草地には、旧軍施設の跡が点在する。 奥行臼駅逓所(別海町)国指定史跡/明治43年に開設した駅逓所は廃止後も旅館として使用され、厩舎ほかも現存する。400点以上の貴重な資料が展示されている。 北海道家庭学校礼拝堂留岡幸助が遠軽町に設立した家庭学校社名淵分校の礼拝堂は、大正8年の建築。建物は十字形をなし、軟石の煙突がアクセントになっている。 旧士幌線第二音更川橋梁(上士幌町)ひがし大雪鉄道アーチ橋群のひとつで、昭和11年に建設された5連の第二音更川橋梁(下)と、同30年築の下の沢陸橋(上)とが美しく調和する。 鷲足商店(足寄町)昭和8年に建築された北海道らしいギャンブレル屋根にモルタルの看板建築という、当時の様式を伝えるモダンな造り。車庫兼居宅として使用された。 美和公民館(美幌町)旧美和南青年会館は、昭和初期の建築と思われるモルタルコンクリートの切妻造で、額縁窓に唐破風様の玄関が特徴的。 湧別町の煉瓦建造物群大正7年にレンガ工場が創建し、野幌からのレンガ職人が引き継いで、それは現在も形を変えて操業する。町内には、多くのレンガ建築が点在する。 ◆北海道文化財保護協会昭和24年1月26日に、法隆寺の金堂が炎上するという衝撃的な事件をきっかけに、翌同25年5月に「文化財保護法」が制定された。北海道でも、同28年に「北海道文化財保護条例」が施行され、当会設立の動きともなったが、この時は、設立を見ずに終わった。そうして文化財保護法施行10周年を契機に、再び協会設立の機運が高まると昭和36年3月21日に「北海道文化財保護協会」は設立した。文化財とは、建造物や史跡、遺跡、美術品、芸能、風習など、人間の精神的な働きの結果として生み出された有形・無形の文化的価値を有する文物、および名勝や天然記念物を云う。当会は、道内の文化財の保護とその啓蒙活動を行い、道民文化が向上することを目的としている。現在、道内の市町村では、146市町村が文化財保護条例を制定し(平成21年3月調査)、文化財の保護活動に努めている。 歴史的な価値が高い、美しくもあり、カッコ良くもある素適な建造物たち。地域にたたずむ余り知られていないものも選んでみました。写真・文 釣山史 文化財愛護シンボルマーク道東北の近代建築第245回 道東北の歴史的建造物 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

2011年05月11日

東都と北都の並木

『久那志利恵土呂府二島紀行』

補追、野付のお話し

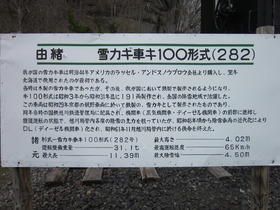

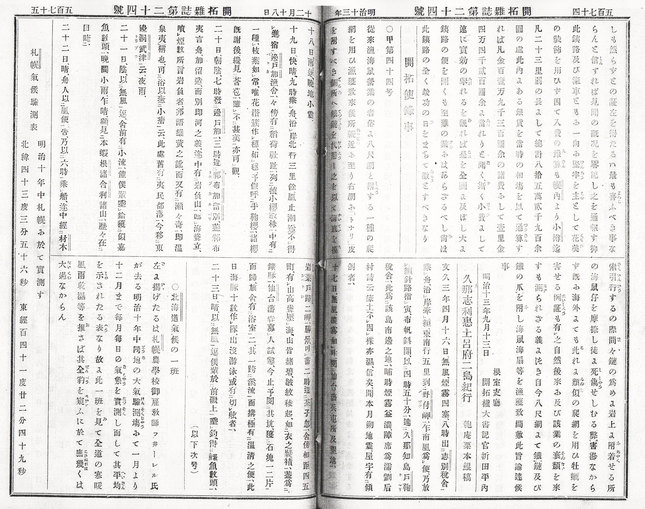

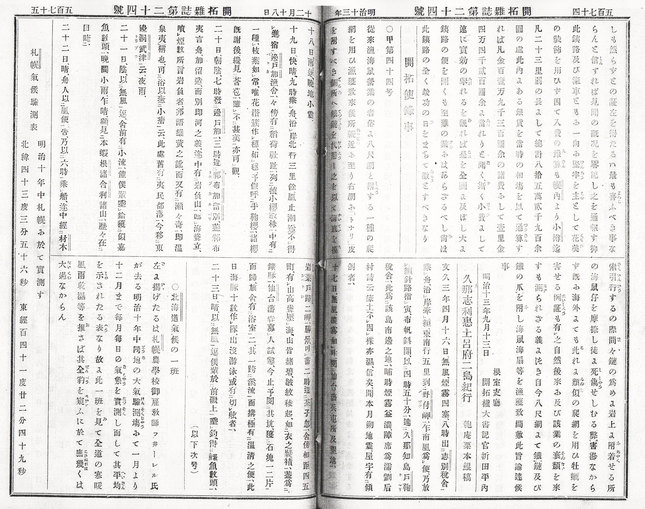

これは農学者で開拓使の嘱託でもあった津田仙が、辞職後に発刊した開拓使に関わる「北海道開拓雑誌」に掲載されたもので、

これは農学者で開拓使の嘱託でもあった津田仙が、辞職後に発刊した開拓使に関わる「北海道開拓雑誌」に掲載されたもので、

箱館奉行の組頭(のち外国奉行)であった栗本鋤雲(匏菴)が文久3年4月に標津を出立し、当時、通行屋があって渡島の中継地であった野付を経て、クナシリ、エトロフを巡視した貴重な記録。

医師でもあった栗本は、箱館近郊の七重に薬草園を開き、また、松や杉の苗を植栽して五稜郭や湯の川、七重の街道に移植した。折しも、ウィーン万博に参加した津田も、この時にニセアカシアの種を持ち帰り、これは後の明治8年に大手町に植えられて、東京初の街路樹となった。

第244回 並木のお話し 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

補追、野付のお話し

これは農学者で開拓使の嘱託でもあった津田仙が、辞職後に発刊した開拓使に関わる「北海道開拓雑誌」に掲載されたもので、

これは農学者で開拓使の嘱託でもあった津田仙が、辞職後に発刊した開拓使に関わる「北海道開拓雑誌」に掲載されたもので、箱館奉行の組頭(のち外国奉行)であった栗本鋤雲(匏菴)が文久3年4月に標津を出立し、当時、通行屋があって渡島の中継地であった野付を経て、クナシリ、エトロフを巡視した貴重な記録。

医師でもあった栗本は、箱館近郊の七重に薬草園を開き、また、松や杉の苗を植栽して五稜郭や湯の川、七重の街道に移植した。折しも、ウィーン万博に参加した津田も、この時にニセアカシアの種を持ち帰り、これは後の明治8年に大手町に植えられて、東京初の街路樹となった。

第244回 並木のお話し 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

2011年05月05日

北海道の奉安殿と勅語謄本(更新)

更新・奉安殿と教育勅語の現存調査(経過報告)

2011年5月現在で、奉安殿は全道の26カ所(うち1カ所は奉安庫)を現認したほか、情報が3カ所あり、教育勅語謄本は、6カ所での保存を確認している。

また、ここ数年間で解体された奉安殿も多く、特に村落、限界集落での維持保存がむずかしいことが分かる。 北海道の現存する奉安殿 紋別市上渚滑町/上和訓辺 紋別市渚滑町宇津々/八幡宮 紋別市渚滑町/市街地 紋別市鴻之舞/旧喜楽町 湧別町上湧別/中湧別神社 遠軽町生田原/旧清里小学校隣接地 小清水町/小清水神社 名寄市風連町/東風連神社 士別市/士別市博物館所蔵 上富良野/東中神社 中標津町上標津/上標津神社 別海町/柏野会館隣接地 釧路市春採/春採神社跡地 釧路市桜田/桜田神社 鶴居村茂雪裡 弟子屈町/仁多 弟子屈町/友札内 弟子屈町市街/郷土資料収蔵庫てしかがの蔵 日高朝/錠教寺 平取町ニ風谷/萱野茂資料館 鹿追町/北鹿追 札幌市/琴似神社 江別市/江別小隣接地 石狩市花川/了恵寺 浦臼町鶴沼/金剛寺 教育勅語謄本/せたな町/瀬棚郷土館蔵 収納箱/旭川市/北鎮記念館蔵 北海道開拓記念館/札幌市厚別区 了恵寺/石狩市花川 小平町郷土資料館/小平町鬼鹿 郷土資料収蔵庫てしかがの蔵/弟子屈町 釧路市立博物館/釧路市 護国神社/函館市 藤女学校/札幌市 轟鉱山跡/赤井川村 春日神社/むかわ町 室蘭市民俗資料館/室蘭市/奉安庫 喜茂別町/御園神社 奉安殿 奉置所

北海道の現存する奉安殿 紋別市上渚滑町/上和訓辺 紋別市渚滑町宇津々/八幡宮 紋別市渚滑町/市街地 紋別市鴻之舞/旧喜楽町 湧別町上湧別/中湧別神社 遠軽町生田原/旧清里小学校隣接地 小清水町/小清水神社 名寄市風連町/東風連神社 士別市/士別市博物館所蔵 上富良野/東中神社 中標津町上標津/上標津神社 別海町/柏野会館隣接地 釧路市春採/春採神社跡地 釧路市桜田/桜田神社 鶴居村茂雪裡 弟子屈町/仁多 弟子屈町/友札内 弟子屈町市街/郷土資料収蔵庫てしかがの蔵 日高朝/錠教寺 平取町ニ風谷/萱野茂資料館 鹿追町/北鹿追 札幌市/琴似神社 江別市/江別小隣接地 石狩市花川/了恵寺 浦臼町鶴沼/金剛寺 教育勅語謄本/せたな町/瀬棚郷土館蔵 収納箱/旭川市/北鎮記念館蔵 北海道開拓記念館/札幌市厚別区 了恵寺/石狩市花川 小平町郷土資料館/小平町鬼鹿 郷土資料収蔵庫てしかがの蔵/弟子屈町 釧路市立博物館/釧路市 護国神社/函館市 藤女学校/札幌市 轟鉱山跡/赤井川村 春日神社/むかわ町 室蘭市民俗資料館/室蘭市/奉安庫 喜茂別町/御園神社 奉安殿 奉置所

第243回 現存する道内の奉安殿 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

2011年5月現在で、奉安殿は全道の26カ所(うち1カ所は奉安庫)を現認したほか、情報が3カ所あり、教育勅語謄本は、6カ所での保存を確認している。

また、ここ数年間で解体された奉安殿も多く、特に村落、限界集落での維持保存がむずかしいことが分かる。

北海道の現存する奉安殿 紋別市上渚滑町/上和訓辺 紋別市渚滑町宇津々/八幡宮 紋別市渚滑町/市街地 紋別市鴻之舞/旧喜楽町 湧別町上湧別/中湧別神社 遠軽町生田原/旧清里小学校隣接地 小清水町/小清水神社 名寄市風連町/東風連神社 士別市/士別市博物館所蔵 上富良野/東中神社 中標津町上標津/上標津神社 別海町/柏野会館隣接地 釧路市春採/春採神社跡地 釧路市桜田/桜田神社 鶴居村茂雪裡 弟子屈町/仁多 弟子屈町/友札内 弟子屈町市街/郷土資料収蔵庫てしかがの蔵 日高朝/錠教寺 平取町ニ風谷/萱野茂資料館 鹿追町/北鹿追 札幌市/琴似神社 江別市/江別小隣接地 石狩市花川/了恵寺 浦臼町鶴沼/金剛寺 教育勅語謄本/せたな町/瀬棚郷土館蔵 収納箱/旭川市/北鎮記念館蔵 北海道開拓記念館/札幌市厚別区 了恵寺/石狩市花川 小平町郷土資料館/小平町鬼鹿 郷土資料収蔵庫てしかがの蔵/弟子屈町 釧路市立博物館/釧路市 護国神社/函館市 藤女学校/札幌市 轟鉱山跡/赤井川村 春日神社/むかわ町 室蘭市民俗資料館/室蘭市/奉安庫 喜茂別町/御園神社 奉安殿 奉置所

北海道の現存する奉安殿 紋別市上渚滑町/上和訓辺 紋別市渚滑町宇津々/八幡宮 紋別市渚滑町/市街地 紋別市鴻之舞/旧喜楽町 湧別町上湧別/中湧別神社 遠軽町生田原/旧清里小学校隣接地 小清水町/小清水神社 名寄市風連町/東風連神社 士別市/士別市博物館所蔵 上富良野/東中神社 中標津町上標津/上標津神社 別海町/柏野会館隣接地 釧路市春採/春採神社跡地 釧路市桜田/桜田神社 鶴居村茂雪裡 弟子屈町/仁多 弟子屈町/友札内 弟子屈町市街/郷土資料収蔵庫てしかがの蔵 日高朝/錠教寺 平取町ニ風谷/萱野茂資料館 鹿追町/北鹿追 札幌市/琴似神社 江別市/江別小隣接地 石狩市花川/了恵寺 浦臼町鶴沼/金剛寺 教育勅語謄本/せたな町/瀬棚郷土館蔵 収納箱/旭川市/北鎮記念館蔵 北海道開拓記念館/札幌市厚別区 了恵寺/石狩市花川 小平町郷土資料館/小平町鬼鹿 郷土資料収蔵庫てしかがの蔵/弟子屈町 釧路市立博物館/釧路市 護国神社/函館市 藤女学校/札幌市 轟鉱山跡/赤井川村 春日神社/むかわ町 室蘭市民俗資料館/室蘭市/奉安庫 喜茂別町/御園神社 奉安殿 奉置所第243回 現存する道内の奉安殿 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

2011年05月05日

旧思沙留川鉄橋・旧名寄本線

潮干狩りに行った鉄橋

平成元年に廃止された名寄本線には、支線の渚滑線と未成の興浜南線が接続していた。次々と失われて行く当時を偲ぶ構築物のうち、今も残る大型鉄橋のひとつ、渚滑駅と富丘駅との間に位置する三本脚の旧思沙留川鉄橋。

第242回 旧名寄本線の思沙留川鉄橋 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

平成元年に廃止された名寄本線には、支線の渚滑線と未成の興浜南線が接続していた。次々と失われて行く当時を偲ぶ構築物のうち、今も残る大型鉄橋のひとつ、渚滑駅と富丘駅との間に位置する三本脚の旧思沙留川鉄橋。

第242回 旧名寄本線の思沙留川鉄橋 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

2011年05月04日

室蘭のSL

「株式会社 テツゲン」の機関車

昭和14年に石炭販売を目的に設立し、戦中は室蘭の製鋼所へ原燃料を供給した。戦後は、石炭販売を再開し、コークス工場を経営した。これは、その構内作業に使われた『S-205号 (昭和13年10月、日立製作所製) 』。

第241回 室蘭、テツゲンのSL 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

昭和14年に石炭販売を目的に設立し、戦中は室蘭の製鋼所へ原燃料を供給した。戦後は、石炭販売を再開し、コークス工場を経営した。これは、その構内作業に使われた『S-205号 (昭和13年10月、日立製作所製) 』。

第241回 室蘭、テツゲンのSL 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

2011年05月03日

斜里の駅逓

最奥の駅逓・補追:斜里駅逓所

斜里場所の場所請負人であった藤野家の番屋がもとになった駅逓が、斜里駅逓所である。

この駅逓所は、北見國のオホーツク沿線の北海岸道路を経て根室國を結んだもので、市街から越川、標津へと至る根室街道に位置する。番屋跡は、市街東部のさらに海岸線に近い。

駅逓所は、昭和4年に鉄道が開通して廃止された。

第240回 斜里番屋の駅逓 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

斜里場所の場所請負人であった藤野家の番屋がもとになった駅逓が、斜里駅逓所である。

この駅逓所は、北見國のオホーツク沿線の北海岸道路を経て根室國を結んだもので、市街から越川、標津へと至る根室街道に位置する。番屋跡は、市街東部のさらに海岸線に近い。

駅逓所は、昭和4年に鉄道が開通して廃止された。

第240回 斜里番屋の駅逓 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/