2011年12月24日

白瀬探検隊と北海道のゆかり

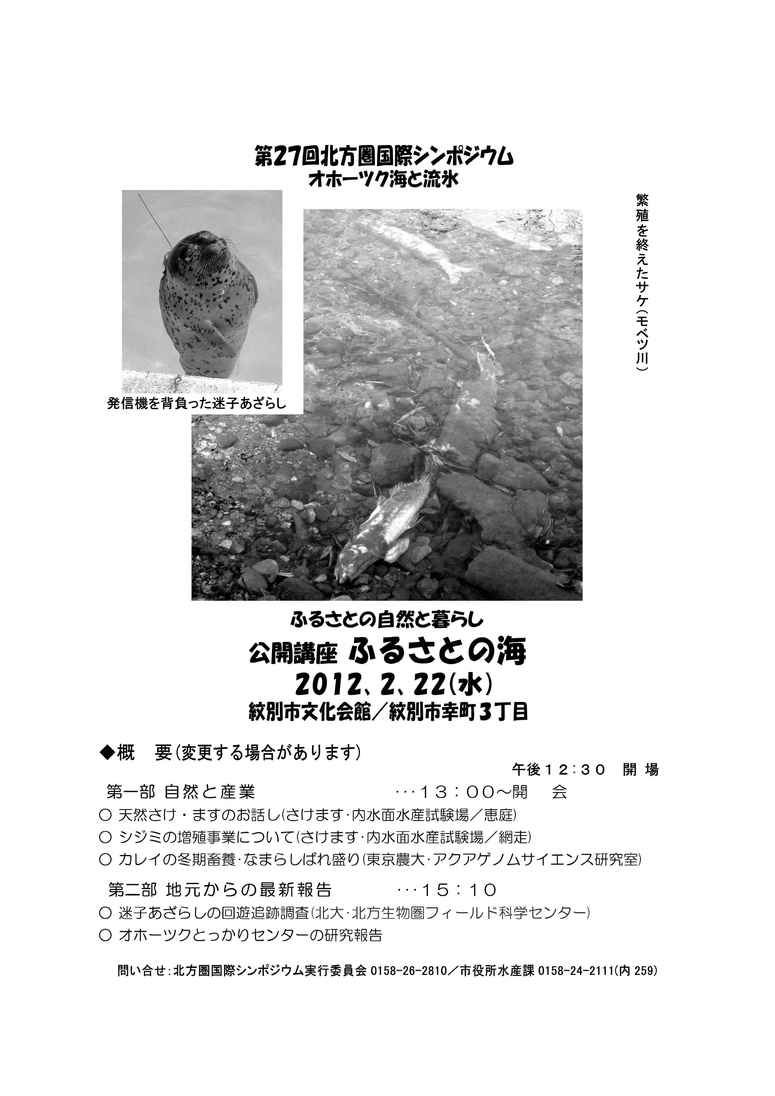

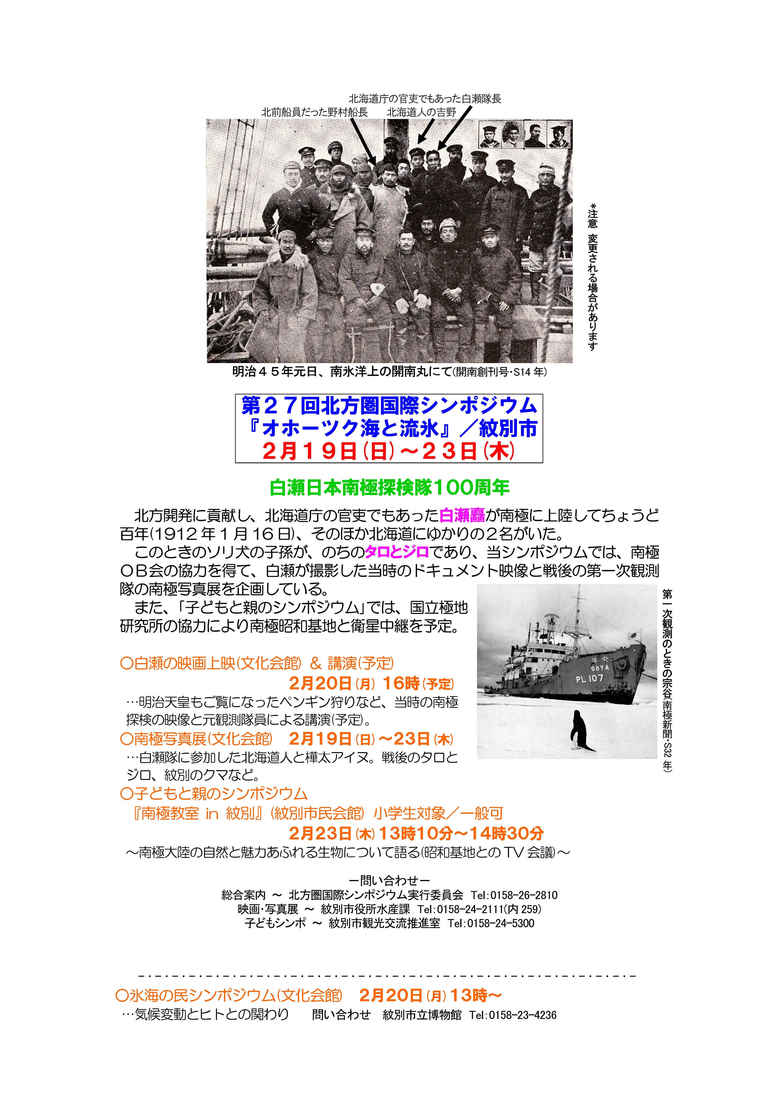

明治の南極探検 5 北海道にゆかりの白瀬南極探検隊員 北方開発に貢献し、北海道庁の官吏でもあった『白瀬矗』が南極に上陸してちょうど100年(1912年1月16日)、そのほか北海道にゆかりの者がいた。それは北海道人の陸上隊員・吉野(前述)と野村船長らである。 開南創刊号・S14年 ①白瀬隊長、道庁時代のエピソード 白瀬は、明治35年10月から約2年ばかり、北海道庁の教育課にあったが、このときのエピソードを記したのが「北海魔境・雷電峠決死旅行(探検世界・明治42年)」である。 それは岩内支庁において、翌朝8時に実施の教員試験問題が届いていないという緊急事態が発生し、白瀬は急きょ、札幌を発したが、険しい稲穂峠の麓に至った時には、すでに午後8時となっていた。山中では羆と出くわし、潜んでいた白瀬を踏んで乗り越えて行ったとか、死美人と遭遇したとか…。 このとき無事に試験問題を送達し得た白瀬は、報奨されている。 ②野村船長、北海道とのゆかり 野村直吉船長は、流氷の中で北前船を操船した経験を生かしたいと南極探検に応募した。父も兄も北前船の船頭で、隊員の募集の時には、直吉本人も函館の兄のもとで船乗りをしていた。雇主の能登の西村屋は、幕末から厚岸と函館に支店を置いて廻船問屋として活躍していた。 日露戦争では軍用船の窮地を救い勲章を授与されており、冷静沈着、すぐれた技術と判断力を兼ね備えていた。小さな開南丸での大航海は、英国地理学協会で称賛されている。 また、第2次探検際に厳寒の海中で海豹と格闘した柴田兼治郎水夫は、郡司成忠らと千島・カムチャッカへ渡った経験があった。

第290回 白瀬の南極探検 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

2011年12月23日

白瀬隊長毒殺未遂

明治の南極探検4 ○白瀬隊長暗殺未遂事件 「吠える40度、狂う50度、叫ぶ60度」と云われる暴風圏において、たった204㌧の開南丸は、まるで漂う木の葉のようだった。南氷洋では、危うく氷塊に押しつぶされるところだった。 南極大陸に到達するという目標を失った隊員たちは、緊張の糸が切れたのか体調を崩すものも多く現れ、そして船員と陸上員とが対立するようになる。何事も軍隊式の白瀬にも不満だった。 こうして起こったのが「白瀬隊長暗殺未遂事件」で、白瀬を毒殺して探検を切り上げ、そのまま本国へ引き揚げようと謀ったが、それを察知した山辺と花守が白瀬に伝えて事なきを得た。記録には残されていないが、白瀬自身が近親者に語ったもので、信ぴょう性は高い。 再起を計った第2次探検では、隊員の入れ替えが行われており、これと関係しているのかも知れない。 出典「白瀬中尉探検記・S17年」

第289回 白瀬の南極探検 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

2011年12月16日

2011年12月10日

白瀬の一次探検1

明治の南極探検 3 ◆樺太イヌ受難 赤道が近づくにつれて気温はぐんぐんと上がった。2月5日には、樺太イヌ3頭が死んで水葬にした。19日に北回帰線に達すると気温はますます上昇、明治43年12月29日、ついに南半球に入った。望遠鏡に赤線を引いて赤道が見えるとハシャイで云った。 炎天直下、米が傷み、缶詰までもが腐ってガスが発生した。そして北国育ちの樺太イヌが、バタバタと死んでいった。 3月3日には、「たろう」と「じろう」の2頭だけになり、27日にはとうとう「たろう」だけとなった。結局、ソリ用に集められた30頭のうち、29頭が死んでしまった。犬係の樺太アイヌ、山辺と花村は我子を失ったようで、その落胆ぶりは非常に大きかった(戦後の第一次観測隊に参加したタロとジロの名前は、これにちなむ)。 ◆いよいよ南極海、第一次探検 明治44年2月8日にニュージーランドのウエリントン港に入り、3日間、滞在して燃料と食料を補給した。そこを11日に出港、17日にはペンギンを捕えて、白瀬隊長はご満悦だった。25日にオーロラを見る。28日に初めて氷山に遭遇した。 いよいよ3月3日に南極圏へ突入した。この頃から氷塊、氷山が絶え間なく漂流するようになる。6日にはついに南極大陸を見とめて、一同、狂喜する。8日、目を覚ますと開南丸は大氷崖に沿って進んでいた。流氷の少ないところを進んで行くが、時折りゴリゴリと船体に氷が当たる。10日の夜、幹部会を開いて、このまま大陸に進み、適地に越冬隊を残して船を退避させ、解氷期を待って再来して回収することを確認した。 3月12日には、とうとう氷塊に阻まれて前進することが出来なくなった。このままでは、結氷のため今来た航路も塞がれてしまう。やむなく後進、南緯74度16分、東経172度7分であった。 ようやく14日には氷野を脱し、別地点への上陸を模索したが、次々と現れる氷塊に船は思うように進まないうえ、さらに吹雪が襲って来た。同日の夕食後、野村船長は、これ以上の前進は不可能であり、一度、オーストラリアに戻って解氷期を待ち、再起を図ろうと提案、東京からの出港の出遅れは如何ともしがたく、もはや結氷期に入っていた。無念!! 出典「南極探検・T2年」 花村(左)と山辺 出典「山岳第年第二号・S12年」 第二次探検のとき

第288回 白瀬の南極探検 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

2011年12月08日

金田一記念文庫

金田一記念文庫移管十周年記念事業 この平成二三年十一月二〇日~二七日の間、滝川市にある國學院大學北海道短期大学部において、アイヌ民族のユーカラを世に知らしめた金田一京助博士の蔵書の一部が公開され、二三日には佐々木利和氏ほか諸氏による講演会が開催された。展示会では、蝦夷語箋(上原熊次郎)や蝦夷葉那誌(松浦武四郎)のほか、何より児玉貞良のアイヌ風俗絵巻が目を引いた。これら多くの資料は、広く研究者に利用され、また、同学部図書館でも北方史やアイヌ民族に関わる図書の閲覧と貸し出しを行っており、地域の学術資源として貴重なものとなっている。

第287回 金田一先生 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/