2015年08月28日

冬のはきもの

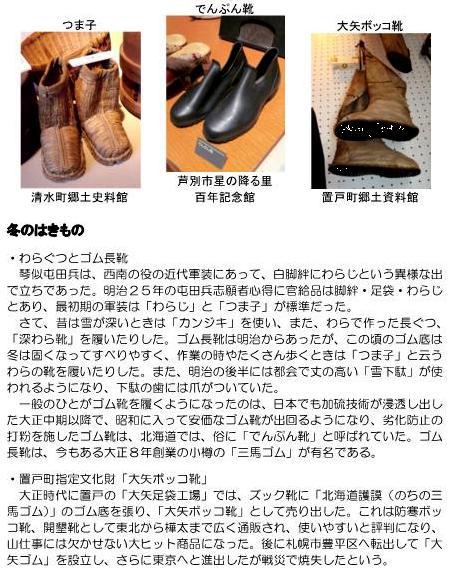

つま子 清水町郷土史料館 でんぷん靴 芦別市星の降る里 百年記念館 大矢ボッコ靴 置戸町郷土資料館 冬のはきもの ・わらぐつとゴム長靴 琴似屯田兵は、西南の役の近代軍装にあって、白脚絆にわらじという異様な出で立ちであった。明治25年の屯田兵志願者心得に官給品は脚絆・足袋・わらじとあり、最初期の軍装は「わらじ」と「つま子」が標準だった。さて、昔は雪が深いときは「カンジキ」を使い、また、わらで作った長ぐつ、「深わら靴」を履いたりした。ゴム長靴は明治からあったが、この頃のゴム底は冬は固くなってすべりやすく、作業の時やたくさん歩くときは「つま子」と云うわらの靴を履いたりした。また、明治の後半には都会で丈の高い「雪下駄」が使われるようになり、下駄の歯には爪がついていた。一般のひとがゴム靴を履くようになったのは、日本でも加硫技術が浸透し出した大正中期以降で、昭和に入って安価なゴム靴が出回るようになり、劣化防止の打粉を施したゴム靴は、北海道では、俗に「でんぷん靴」と呼ばれていた。ゴム長靴は、今もある大正8年創業の小樽の「三馬ゴム」が有名である。 ・置戸町指定文化財「大矢ボッコ靴」 大正時代に置戸の「大矢足袋工場」では、ズック靴に「北海道護謨(のちの三馬ゴム)」のゴム底を張り、「大矢ボッコ靴」として売り出した。これは防寒ボッコ靴、開墾靴として東北から樺太まで広く通販され、使いやすいと評判になり、山仕事には欠かせない大ヒット商品になった。後に札幌市豊平区へ転出して「大矢ゴム」を設立し、さらに東京へと進出したが戦災で焼失したという。

第384号 靴の話し 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

2015年08月20日

あれから樺太70年

『あれから樺太70年』 この七月十八日に旭川市民文化会館で開催された全国樺太連盟による移動展を見学に行った。受付でご出身はどちらですかと尋ねられ、「名好」と記帳しておいた。入ってすぐに日露国境標石のレプリカがあったが、私の母は、戦中、国境に近い西海岸北部の名好町字北小沢に暮らしており、八月九日未明のソ連参戦を身をもって体験した貴重な生証人である。小学校の高等科では、勉強そっちぬけで軍馬用に草刈りをさせられたという。八月十一日にはソ連の本格侵攻が始まって、近接の恵須取・塔路では、ソ連軍が無条件降伏の翌日に上陸を開始、日本側の停戦交渉を無視して避難する民間人へ無差別な攻撃を加えた。炭鉱病院では看護婦が坑道にこもって集団自決したという。刻々と迫る危険に母達集落の住人は日本軍が駐屯する上敷香を目指し徒歩で移動、食料は尽き山野蕗原笹原をさまよい、道路を歩くと容赦の無い機銃掃射が襲って来る。体力の消耗は著しく、荷物がひとつふたつと捨てられて、弱い子供や老人は置き去りにされた。某日夜半、軍人が河原に集結して武装を解除し、装備品を埋却しているのを目撃したという。いっぽう、父はユニークな体験の持ち主である。生家は木材商で軍需に関係する坑木や枕木を主に個人商店ながら年間一万石を扱ってお国に貢献、表彰を受けたという。父は大湊海軍工作部虻田分工場で働き、十七才で志願すると七月一日には有名な稚内の北防波堤から樺太へ渡島、七月三日に少年兵として工兵第八八連隊に入った。終戦の八月十五日の正午は豊原駅前の広場におり、実際の玉音放送は、余りの雑音に何を云っているのか、全く分からなかったという。○昭和二十年八月五日 先住民の集落オタスへ行き、教育所の川村校長と会う。○同年八月二一日 王子製紙の防空壕で、八月十六日に発行の新弐百円の札束の山を目撃。○同年八月二三日 武装解除。そのまま抑留される。○昭和二一年五月五日 樺太庁舎前で岡田嘉子と会話する。○同年六月 火災から再建中の樺太庁舎の屋根を葺く。等々・・・さて、樺太ではたくさんの方々がソ連軍の侵攻によって亡くなられ、抑留されて、また、多くのひとが樺太を引揚げて「ふるさと」を失った。移動展の見学者は多く、涙する方もいて、望郷、昔を懐かしみ、当時の苦しい生活、亡くなった親族に思いを寄せ、なかには三世代、四世代に渡る家族もある。戦時の記録ではなく、戦争の記憶として若い世代に永く語り継がれて行くことを切望する。

第383号 戦時の樺太 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

2015年08月13日

旧深名線沼牛駅

『おかえり沼牛駅』/七月十八日(土)/幌加内町 昭和四年建築の旧深名線沼牛駅舎が二十年ぶりに蘇えった。平成七年の廃線後も地域の住民に大切に保存されてきた駅舎を一日限定で復活させようと町内の若手有志や鉄道ファンが数カ月をかけて補修・清掃し、切符売り場を再現、特製記念硬券や限定グッズの販売を行った。また、士別軌道がイベントに協力し、道内最古の現役路線バスが登場、往時の雰囲気を取り戻した駅前は多くの人で賑わった。

第382号 鉄の集まり 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

2015年08月11日

2015年08月06日

旭川の奉安殿2

旭川市江丹別神社の内陣となっている奉安殿

第381号 江丹別の奉安殿 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/