2009年04月20日

2009年04月16日

鴻之舞金山の発見

◆鴻之舞の真の発見者は?

住友鴻之舞鉱業所事業案内/昭和10年

枝幸ウソタンナイとペイチャンに始まったゴールドラッシュは東洋のクロンダイクと呼ばれ、それは紋別八十士の砂金鉱と鴻之舞金山の発見へとつながって行く。

大正四年秋鐄脈露頭ヲ發見シ、同年十二月飯田嘉吉氏外一名ニテ試掘出願ヲナセシガ、翌年一月偶然鐄區東南ノ一角ニ於テ極メテ有望ナル鐄脈ヲ發見シ、俄カニ世評ニ上ル/北海道鐄業誌/大正13年

一般に伝えられるところでは、知識があった今堀喜三郎は上モベツが有望とみて、同士の沖野永蔵に探鉱をゆだね、これが大正3年の六線沢での金鉱の発見となったが、このときは品位が低く操業に至らなかった(のちの三王鉱山)。

大正4年に沖野は、さらに上流の谷間の沢に有望な砂金が見られるという話を聞き、友人の羽柴義鎌とで探索を続け、翌5年には地元の地理に詳しい鳴沢弥吉の協力を得て、ついに「元山大露頭」を発見したと云う。

さて、そもそも沖野へ話をしたのはいったい誰か?

丸瀬布町史によると、明治27年頃に上川の近文コタンから渡ってきたアイヌ人の「布施イタキレ」は丸瀬布金山や遠軽瀬戸瀬に住したが、探鉱に長じており、金山橋鉱(金湧橋)は彼の発見によるものであった。

その後、上湧別屯田に世話になっていたとき、ある鉱山師に上モベツの沢で米粒大の砂金が採れると教えたところ、共同でやろうということから案内をしたが、自分を除いた共同経営となり、後に住友へ売山されて、『シャモにだまされた』と憤慨していたと云う。

はてさて、金山の操業までの鉱区の出願競争もあって、ことの真偽はいったい何か・・・。

第121回 鴻之舞の本当の発見者 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

住友鴻之舞鉱業所事業案内/昭和10年

枝幸ウソタンナイとペイチャンに始まったゴールドラッシュは東洋のクロンダイクと呼ばれ、それは紋別八十士の砂金鉱と鴻之舞金山の発見へとつながって行く。

大正四年秋鐄脈露頭ヲ發見シ、同年十二月飯田嘉吉氏外一名ニテ試掘出願ヲナセシガ、翌年一月偶然鐄區東南ノ一角ニ於テ極メテ有望ナル鐄脈ヲ發見シ、俄カニ世評ニ上ル/北海道鐄業誌/大正13年

一般に伝えられるところでは、知識があった今堀喜三郎は上モベツが有望とみて、同士の沖野永蔵に探鉱をゆだね、これが大正3年の六線沢での金鉱の発見となったが、このときは品位が低く操業に至らなかった(のちの三王鉱山)。

大正4年に沖野は、さらに上流の谷間の沢に有望な砂金が見られるという話を聞き、友人の羽柴義鎌とで探索を続け、翌5年には地元の地理に詳しい鳴沢弥吉の協力を得て、ついに「元山大露頭」を発見したと云う。

さて、そもそも沖野へ話をしたのはいったい誰か?

丸瀬布町史によると、明治27年頃に上川の近文コタンから渡ってきたアイヌ人の「布施イタキレ」は丸瀬布金山や遠軽瀬戸瀬に住したが、探鉱に長じており、金山橋鉱(金湧橋)は彼の発見によるものであった。

その後、上湧別屯田に世話になっていたとき、ある鉱山師に上モベツの沢で米粒大の砂金が採れると教えたところ、共同でやろうということから案内をしたが、自分を除いた共同経営となり、後に住友へ売山されて、『シャモにだまされた』と憤慨していたと云う。

はてさて、金山の操業までの鉱区の出願競争もあって、ことの真偽はいったい何か・・・。

第121回 鴻之舞の本当の発見者 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

2009年04月10日

新聞に見る鴻之舞の閉山

~鴻之舞鉱業所の閉鎖

この3月で休刊となった紋別の地元紙・オホーツク新聞(旧紋別新聞)に鴻之舞金山の閉山と鴻小、鴻中の閉校を見る。

第120回 鴻之舞の閉山 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

この3月で休刊となった紋別の地元紙・オホーツク新聞(旧紋別新聞)に鴻之舞金山の閉山と鴻小、鴻中の閉校を見る。

第120回 鴻之舞の閉山 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

2009年04月06日

鴻之舞金山の機関車

鴻之舞金山のSLとDL機関車

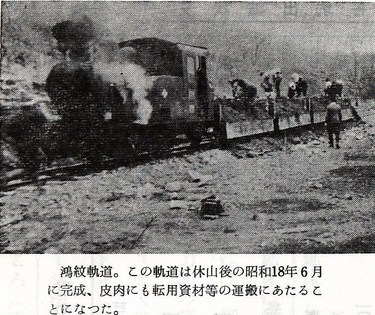

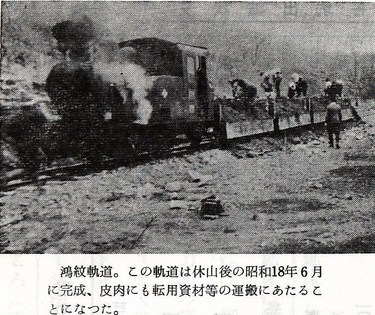

左・鴻紋軌道/鴻之舞五十年史/昭和43年 右・馬での鉱石の運搬/倶知安内五号坑/北海道工業試験場報告第六拾號/昭和11年

念願であった鴻之舞-紋別間約28㎞の「鴻紋軌道」は、昭和15年10月に着工されて同18年6月にようやく完成を見たが、それは結果、戦時対応のための鉱業所解体の転用資材を運搬するという皮肉なものとなり、それも戦後の昭和24年には廃止された。

いっぽう昭和30年には鉱業所内の運搬用(輸車路)に新たな軌道が敷設され、鉱石はデイーゼル機関車で製錬所まで運ばれるようになった。

この「鴻紋軌道」に使用された蒸気機関車は日立製作所笠戸工場製13トンの3両であったが、鴻紋軌道の廃線後の昭和26年9月に協三工業で改造され、十勝上川森林鉄道へ転用されて、同31年6月まで使用の後に廃車となった。

そして戦後に鉱業所内で使用された協三工業製デイーゼル機関車マイニングロコ3006は、現在、「旧上藻別駅逓所」に展示されており、また、「雨宮21号」の動態保存を実現した丸瀬布の有志達が鴻之舞金山の閉山を聞き、鉱業所に払下げを申し出て、「丸瀬布森林公園いこいの森」にも同3005デイーゼル機関車、人車、鉱車、ミキサー車などが保存されている。

左/旧上藻別駅逓所 右/丸瀬布森林公園いこいの森

第119回 鴻之舞で使われた機関車 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

左・鴻紋軌道/鴻之舞五十年史/昭和43年 右・馬での鉱石の運搬/倶知安内五号坑/北海道工業試験場報告第六拾號/昭和11年

念願であった鴻之舞-紋別間約28㎞の「鴻紋軌道」は、昭和15年10月に着工されて同18年6月にようやく完成を見たが、それは結果、戦時対応のための鉱業所解体の転用資材を運搬するという皮肉なものとなり、それも戦後の昭和24年には廃止された。

いっぽう昭和30年には鉱業所内の運搬用(輸車路)に新たな軌道が敷設され、鉱石はデイーゼル機関車で製錬所まで運ばれるようになった。

この「鴻紋軌道」に使用された蒸気機関車は日立製作所笠戸工場製13トンの3両であったが、鴻紋軌道の廃線後の昭和26年9月に協三工業で改造され、十勝上川森林鉄道へ転用されて、同31年6月まで使用の後に廃車となった。

そして戦後に鉱業所内で使用された協三工業製デイーゼル機関車マイニングロコ3006は、現在、「旧上藻別駅逓所」に展示されており、また、「雨宮21号」の動態保存を実現した丸瀬布の有志達が鴻之舞金山の閉山を聞き、鉱業所に払下げを申し出て、「丸瀬布森林公園いこいの森」にも同3005デイーゼル機関車、人車、鉱車、ミキサー車などが保存されている。

左/旧上藻別駅逓所 右/丸瀬布森林公園いこいの森

第119回 鴻之舞で使われた機関車 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

2009年04月02日

渚滑村のりんご

余市からの転住者が多かった渚滑村

以前は「北限のリンゴ」として名を馳せた上湧別や「呼人リンゴ」として広く知られた網走も、今はわずかに観光農園でしか見られなくなった。

網走管内での果樹の栽培は、最寄の猪股周作が明治15年に杏・桃・梨の苗各3、4本を取り寄せたのに始まって、同22年にはリンゴも植栽し、同20年代には書記の北川則治や川端勝太郎、原鉄次郎ほか網走郡役所の周辺者が奨励を受けて試植したが、当時はいづれも好奇趣味的な園芸程度であった。明治22年道庁勧業年報にはリンゴ樹が網走郡11本、斜里郡は27本とある。

これらの果樹栽培の奨励では明治24年に網走郡外三郡へリンゴ外450本が下付され、翌25年にもリンゴ200本との記録があり、同20年代には移植が盛んに試みられたが、特筆すべきは小清水の半澤真吉が同25年からリンゴ樹30本を植えて盛んに苗木の生産と配布を行い、また、同27年には幌内の藤島福治が苗木1,000本を植栽したとも云い、特徴的なものとして網走の高田吉藏は七重官園に働いたことがあり、上湧別の上野德三郎は札幌農学校の伝習生であった。

こうして明治33年には紋別郡でも産出されるようになったが、初期の栽培の中心はもっぱら網走であり、同42年に4万斤・10万円の産額を示して産出量が同43年をピークにブームを迎え、同45年には「網走林檎販売組合」設立の動きともなったが実現しないまま、同44年の病害虫の大発生で一時的に減少したが、その後の防除等の栽培技術の進歩から次第に北海道を代表する一大産地へと発展した。

「殖民広報第六十一號/明治44年」では渚滑村の木村嘉長について『明治十二年仁木竹吉の團體に加盟し余市郡仁木村に移住し農業及び商業に從事したるも意の如くならす二十六年五月轉して北見國紋別村に至り 中略 結果所有耕地三十町歩に達し小作を入れ苹果を栽培し一箇年數百餘圓の純益を見るに至れり』とあり、また、同書に豊村品藏の『余市及長萬部地方にある同縣人五十戸を糾合して余市團體と名つけ三十年七十餘萬坪の貸付を得て相共に移着し』ともあり、渚滑村へは明治30年代の前半までに、リンゴ栽培の先進地から再転住者が大量に流入した。

「殖民広報第六十一號/明治44年」では渚滑村の木村嘉長について『明治十二年仁木竹吉の團體に加盟し余市郡仁木村に移住し農業及び商業に從事したるも意の如くならす二十六年五月轉して北見國紋別村に至り 中略 結果所有耕地三十町歩に達し小作を入れ苹果を栽培し一箇年數百餘圓の純益を見るに至れり』とあり、また、同書に豊村品藏の『余市及長萬部地方にある同縣人五十戸を糾合して余市團體と名つけ三十年七十餘萬坪の貸付を得て相共に移着し』ともあり、渚滑村へは明治30年代の前半までに、リンゴ栽培の先進地から再転住者が大量に流入した。

この頃には同じくリンゴの栽培に熱心だった中湧別から種苗業者が渚滑村に入り、リンゴ、ナシ、ウメ、サクランボなどの苗木を商ったといい、植栽した苗が明治30年代末頃から結実するようになると、土地に適合したのか、10年位は世話いらずに量産し、当時としては相当の産額を示すようになって、上湧別町穴田資料に見られるように大正期には渚滑方面にも、ふたつのリンゴ組合が設立されたが、経年の後に病害虫がまん延して、おしくも全滅してしまった。

第118回 もんべつでも栽培していたリンゴ 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

以前は「北限のリンゴ」として名を馳せた上湧別や「呼人リンゴ」として広く知られた網走も、今はわずかに観光農園でしか見られなくなった。

網走管内での果樹の栽培は、最寄の猪股周作が明治15年に杏・桃・梨の苗各3、4本を取り寄せたのに始まって、同22年にはリンゴも植栽し、同20年代には書記の北川則治や川端勝太郎、原鉄次郎ほか網走郡役所の周辺者が奨励を受けて試植したが、当時はいづれも好奇趣味的な園芸程度であった。明治22年道庁勧業年報にはリンゴ樹が網走郡11本、斜里郡は27本とある。

これらの果樹栽培の奨励では明治24年に網走郡外三郡へリンゴ外450本が下付され、翌25年にもリンゴ200本との記録があり、同20年代には移植が盛んに試みられたが、特筆すべきは小清水の半澤真吉が同25年からリンゴ樹30本を植えて盛んに苗木の生産と配布を行い、また、同27年には幌内の藤島福治が苗木1,000本を植栽したとも云い、特徴的なものとして網走の高田吉藏は七重官園に働いたことがあり、上湧別の上野德三郎は札幌農学校の伝習生であった。

こうして明治33年には紋別郡でも産出されるようになったが、初期の栽培の中心はもっぱら網走であり、同42年に4万斤・10万円の産額を示して産出量が同43年をピークにブームを迎え、同45年には「網走林檎販売組合」設立の動きともなったが実現しないまま、同44年の病害虫の大発生で一時的に減少したが、その後の防除等の栽培技術の進歩から次第に北海道を代表する一大産地へと発展した。

「殖民広報第六十一號/明治44年」では渚滑村の木村嘉長について『明治十二年仁木竹吉の團體に加盟し余市郡仁木村に移住し農業及び商業に從事したるも意の如くならす二十六年五月轉して北見國紋別村に至り 中略 結果所有耕地三十町歩に達し小作を入れ苹果を栽培し一箇年數百餘圓の純益を見るに至れり』とあり、また、同書に豊村品藏の『余市及長萬部地方にある同縣人五十戸を糾合して余市團體と名つけ三十年七十餘萬坪の貸付を得て相共に移着し』ともあり、渚滑村へは明治30年代の前半までに、リンゴ栽培の先進地から再転住者が大量に流入した。

「殖民広報第六十一號/明治44年」では渚滑村の木村嘉長について『明治十二年仁木竹吉の團體に加盟し余市郡仁木村に移住し農業及び商業に從事したるも意の如くならす二十六年五月轉して北見國紋別村に至り 中略 結果所有耕地三十町歩に達し小作を入れ苹果を栽培し一箇年數百餘圓の純益を見るに至れり』とあり、また、同書に豊村品藏の『余市及長萬部地方にある同縣人五十戸を糾合して余市團體と名つけ三十年七十餘萬坪の貸付を得て相共に移着し』ともあり、渚滑村へは明治30年代の前半までに、リンゴ栽培の先進地から再転住者が大量に流入した。この頃には同じくリンゴの栽培に熱心だった中湧別から種苗業者が渚滑村に入り、リンゴ、ナシ、ウメ、サクランボなどの苗木を商ったといい、植栽した苗が明治30年代末頃から結実するようになると、土地に適合したのか、10年位は世話いらずに量産し、当時としては相当の産額を示すようになって、上湧別町穴田資料に見られるように大正期には渚滑方面にも、ふたつのリンゴ組合が設立されたが、経年の後に病害虫がまん延して、おしくも全滅してしまった。

第118回 もんべつでも栽培していたリンゴ 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/