2013年01月20日

旧家・田付一族

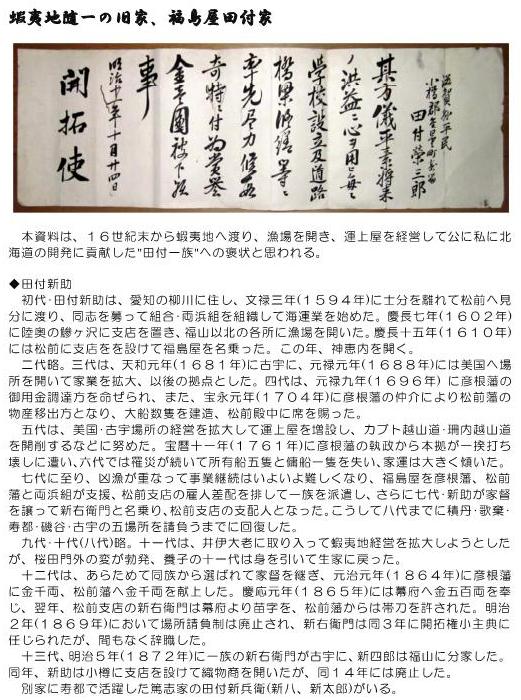

蝦夷地随一の旧家、福島屋田付家 本資料は、16世紀末から蝦夷地へ渡り、漁場を開き、運上屋を経営して公に私に北海道の開発に貢献した"田付一族"への褒状と思われる。 ◆田付新助 初代・田付新助は、愛知の柳川に住し、文禄三年(1594年)に士分を離れて松前へ見分に渡り、同志を募って組合・両浜組を組織して海運業を始めた。慶長七年(1602年)に陸奥の鰺ヶ沢に支店を置き、福山以北の各所に漁場を開いた。慶長十五年(1610年)には松前に支店をを設けて福島屋を名乗った。この年、神恵内を開く。 二代略。三代は、天和元年(1681年)に古宇に、元禄元年(1688年)には美国へ場所を開いて家業を拡大、以後の拠点とした。四代は、元禄九年(1696年) に彦根藩の御用金調達方を命ぜられ、また、宝永元年(1704年)に彦根藩の仲介により松前藩の物産移出方となり、大船数隻を建造、松前殿中に席を賜った。 五代は、美国・古宇場所の経営を拡大して運上屋を増設し、カブト越山道・珊内越山道を開削するなどに努めた。宝暦十一年(1761年)に彦根藩の執政から本拠が一揆打ち壊しに遭い、六代では罹災が続いて所有船五隻と傭船一隻を失い、家運は大きく傾いた。 七代に至り、凶漁が重なって事業継続はいよいよ難しくなり、福島屋を彦根藩、松前藩と両浜組が支援、松前支店の雇人差配を排して一族を派遣し、さらに七代・新助が家督を譲って新右衛門と名乗り、松前支店の支配人となった。こうして八代までに積丹・歌棄・寿都・磯谷・古宇の五場所を請負うまでに回復した。 九代・十代(八代)略。十一代は、井伊大老に取り入って蝦夷地経営を拡大しようとしたが、桜田門外の変が勃発、養子の十一代は身を引いて生家に戻った。 十二代は、あらためて同族から選ばれて家督を継ぎ、元治元年(1864年)に彦根藩に金千両、松前藩へ金千両を献上した。慶応元年(1865年)には幕府へ金五百両を奉じ、翌年、松前支店の新右衛門は幕府より苗字を、松前藩からは帯刀を許された。明治2年(1869年)において場所請負制は廃止され、新右衛門は同3年に開拓権小主典に任じられたが、間もなく辞職した。 十三代、明治5年(1872年)に一族の新右衛門が古宇に、新四郎は福山に分家した。同年、新助は小樽に支店を設けて織物商を開いたが、同14年には廃止した。 別家に寿都で活躍した篤志家の田付新兵衛(新八、新太郎)がいる。

第335回 開拓使褒状 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

2013年01月12日

予告・鉄道写真展

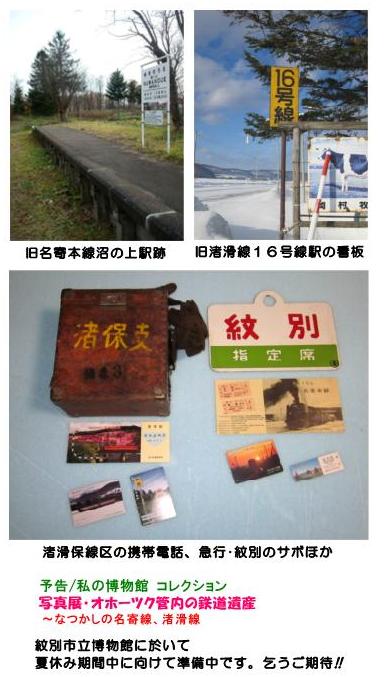

旧名寄本線沼の上駅跡 旧渚滑線16号線駅の看板 渚滑保線区の携帯電話、急行・紋別のサボほか 予告/私の博物館 コレクション 写真展・オホーツク管内の鉄道遺産 ~なつかしの名寄線、渚滑線 紋別市立博物館に於いて 夏休み期間中に向けて準備中です。乞うご期待!!

第 - 回 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

2013年01月09日

五傍の掲示1

“五榜の掲示”を買った この高札は「五榜の掲示」の第一札である。これは「五箇条の誓文」が公布された翌日の慶応4年3月15日に公示された新たな政府の基本的な禁令で、この第一札は『五倫=守るべき5つの道理、鰥寡孤独廃疾ノ者ヲ憫ム=寄辺のない者への憐み、殺人・放火・窃盗の禁止』を説いたものだった。 そして大津県とあるのは、慶応4年閏4月25日に近江国の幕領と旗本領を統括するために置かれた県で、滋賀県の前進に当たる。幕末・維新の混乱期に目まぐるしく変わった統治機構の一端をを示すものである。 北海道内では、1点を網走市立郷土博物館に確認できる(数年前に私が発見した)、そして七飯町歴史館には“大政奉還の詔”の高札がある。

第334回 五倫の道 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

2013年01月06日

道東北の戦時遺産

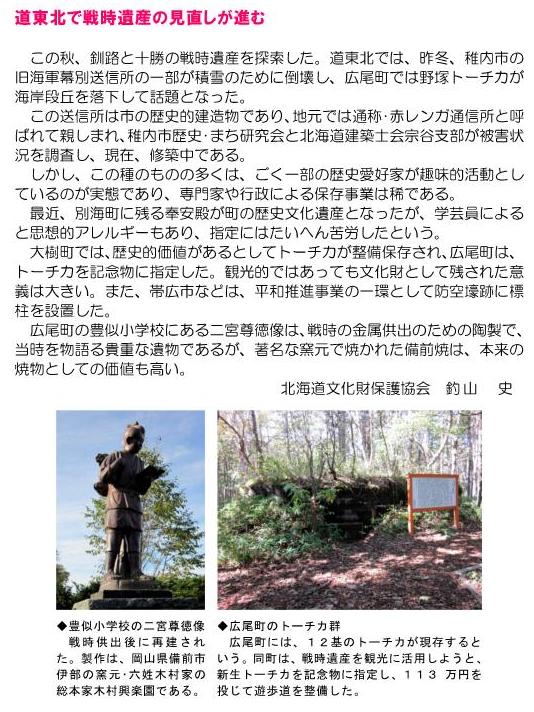

道東北で戦時遺産の見直しが進む この秋、釧路と十勝の戦時遺産を探索した。道東北では、昨冬、稚内市の旧海軍幕別送信所の一部が積雪のために倒壊し、広尾町では野塚トーチカが海岸段丘を落下して話題となった。 この送信所は市の歴史的建造物であり、地元では通称・赤レンガ通信所と呼ばれて親しまれ、稚内市歴史・まち研究会と北海道建築士会宗谷支部が被害状況を調査し、現在、修築中である。 しかし、この種のものの多くは、ごく一部の歴史愛好家が趣味的活動としているのが実態であり、専門家や行政による保存事業は稀である。 最近、別海町に残る奉安殿が町の歴史文化遺産となったが、学芸員によると思想的アレルギーもあり、指定にはたいへん苦労したという。 大樹町では、歴史的価値があるとしてトーチカが整備保存され、広尾町は、トーチカを記念物に指定した。観光的ではあっても文化財として残された意義は大きい。また、帯広市などは、平和推進事業の一環として防空壕跡に標柱を設置した。 広尾町の豊似小学校にある二宮尊徳像は、戦時の金属供出のための陶製で、当時を物語る貴重な遺物であるが、著名な窯元で焼かれた備前焼は、本来の焼物としての価値も高い。 北海道文化財保護協会 釣山 史 ◆豊似小学校の二宮尊徳像 戦時供出後に再建された。製作は、岡山県備前市伊部の窯元・六姓木村家の総本家木村興楽園である。 ◆広尾町のトーチカ群 広尾町には、12基のトーチカが現存するという。同町は、戦時遺産を観光に活用しようと、新生トーチカを記念物に指定し、113 万円を投じて遊歩道を整備した。

第333回 道東北の戦時遺産 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

2013年01月01日

大祭日歌詞並楽譜

明けまして、おめでとう

ございます

もんべつから 釣山 史

一月一日 千家尊福作歌 上真行作曲 一 年のはじめの 例(ためし)とて 終なき世の めでたさを 松竹たてて 門(かど)ごとに 祝ふ今日こそ 楽しけれ 二 初日のひかり さし出でて 四方(よも)に輝く 今朝のそら 君が御影(みかげ)に 比(たぐ)へつつ 仰ぎ見るこそ 尊(たふと)けれ 新春かくし芸大会のテーマ曲で知られる『一月一日』は、元日の小学校での儀式用として定められた。下線部はもともと「明(あきら)けく、治まる御代の」、つまり明治天皇を称える歌であったが、大正改元によって変更された。

第 - 回 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/