2010年11月20日

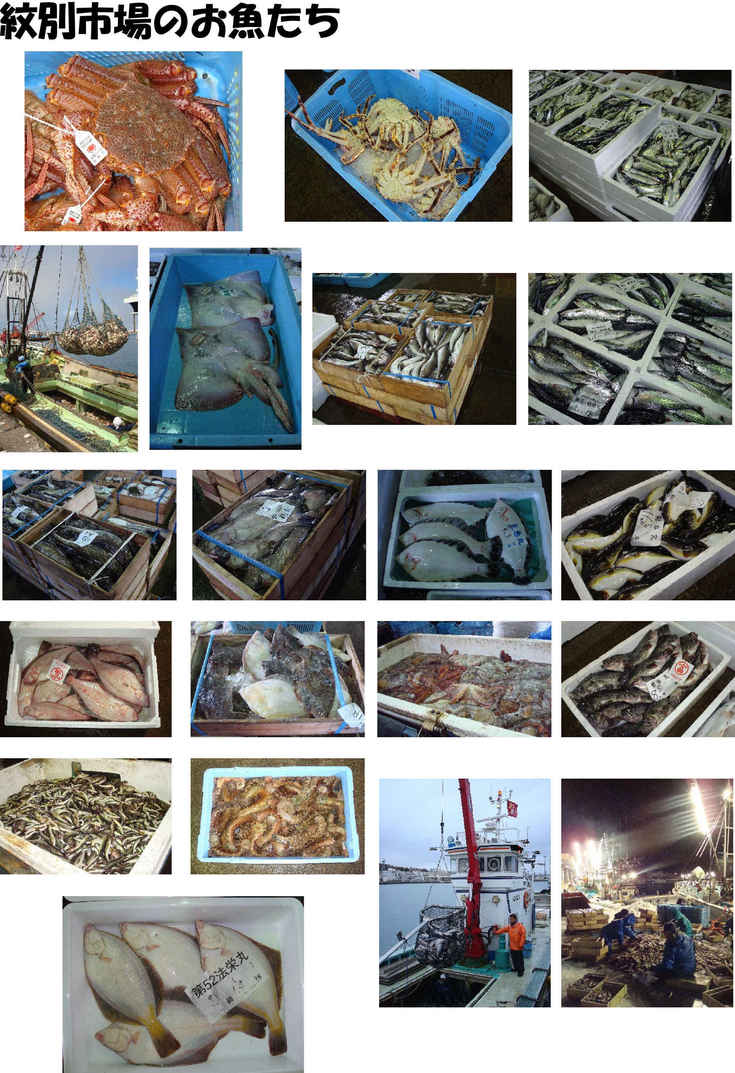

もんべつの魚

~紋別の魚

今年の夏が暑かったせいか、10月18日には大よそ2千尾の『ブリ』で大漁になった。今や、シイラやマンボウもめづらしいものではなくなった。

第219回 もんべつの魚 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

今年の夏が暑かったせいか、10月18日には大よそ2千尾の『ブリ』で大漁になった。今や、シイラやマンボウもめづらしいものではなくなった。

第219回 もんべつの魚 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

2010年11月14日

北方民族シンポ

コメント提供:齋藤玲子学芸主幹

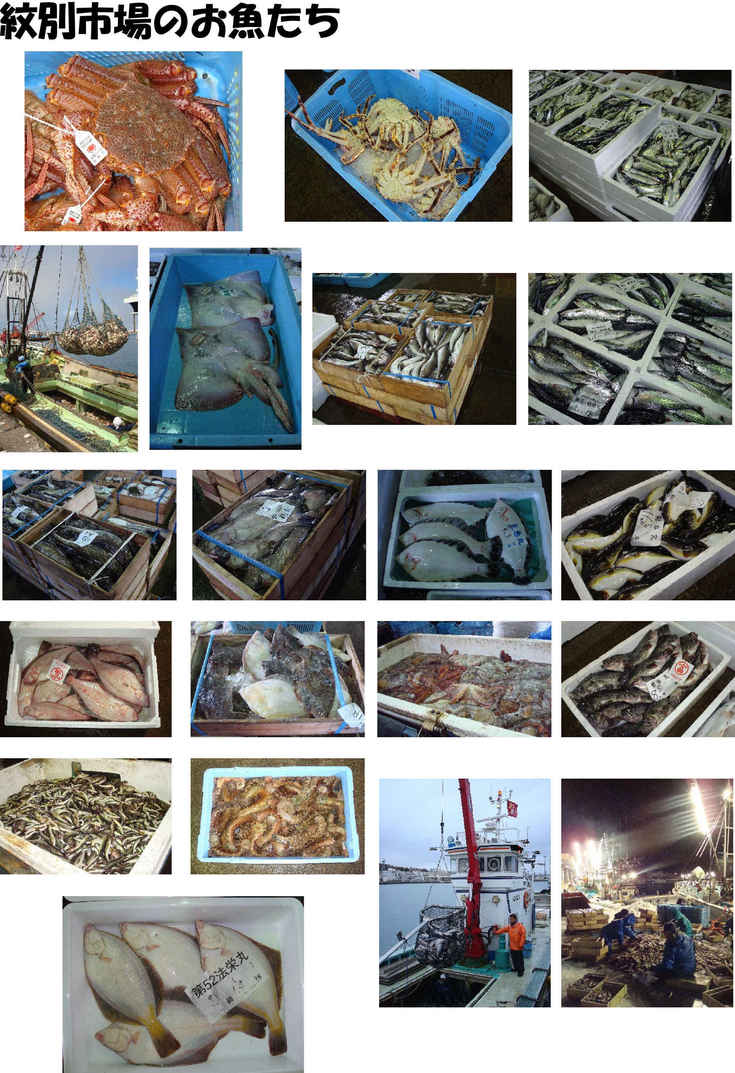

北方民族文化シンポジウムが四半世紀/網走 昭和61年に網走市の主催で始まった北方民族文化シンポジウムは北方民族博物館に引き継がれて、この秋で第25回目の節目を迎えた。今回は、10月16~17日の両日に渡って、現代社会と先住民族文化との関係を考えたもので、アートの「伝統」と「非伝統」をキーワードに、アイヌ民族で彫刻家の床州生氏やカナダ国立美術館のクリスティン・ラロンド氏ほか国際色豊かな各方面の方々によって白熱した論議が交わされた。同館では『各民族には、独特の文様や世界観を表わした図案などがあり、それを施す技術とともに伝承されている。現代では、それらは商品化され、経済活動の一端を担っている。素材・道具・表現の場が増え、作り手自身も複雑なアイデンティティを抱え、多様化している状況の下、民族の芸術は将来どうなっていくのか、どうあるべきかについて考えるため、さまざまな立場から報告をいただいた。作り手からは、現代生活に適した物づくりや次世代の担い手育成の取り組みが、美術館からは、民族資料を美の遺産と捉える視点や作品の背景をも展示することの重要性が、また、研究者等からは世界的な美術市場の影響力、多彩な芸術活動を記録・紹介する意義、民族の枠を超えた芸術の在り方など、多くの指摘・理論・実践が発表された。地域や民族が違っても共通の課題は多く、今後も議論されるべきテーマであることが確認されたと考えている。』としている。 第1部<芸術に表現されるもの>・淺川 泰/北海道立美術館 「アイヌの装飾美術について」・クリスティン・ラロンド/カナダ国立美術館 「生きることとイヌイトであること-イヌイト・アートにおける自伝」第2部<伝統と創造>・スタン・ベヴァン/カナダ北西海岸美術学校 「伝統知-我々の未来への礎」・床 州生/アイヌ彫刻家 「チョッケプ-アイヌ・アートの可能性-」・貝澤 珠美/デザイナー 「アイヌとモダン~アイヌ模様を今の時代に表現する一つの方法」第3部<現地と世界の市場>・緒方 しらべ/総合研究大学院大学博士課程「ハイブリッドな生き方としてのアート-今日のアフリカンアートに錯綜する多彩な現実」・窪田 幸子/神戸大学 「アボリジニのアートにみるローカルとグローバルの接合-都市アボリジニ・アーティストの抵抗と交渉」第4部<芸術の枠組みを超えて> ・坂巻正美/北海道教育大学 「作品『けはいをきくこと…北方圏における森の思想』-先住民文化探訪から彫刻概念の拡張へ-・大村 敬一/大阪大学大学院 「技術の魅惑/魅惑の技術 ―『芸術』と『伝統文化』を超えて―」今年のシンポは、お美しい女性陣が大活躍です。このほか、座長の北海学園大学の岩崎まさみ女史、通訳の川内さん、加藤さん、お疲れ様でございました。岡田淳子 岩崎グッドマンまさみ 川内裕子 加藤和代

北方民族文化シンポジウムが四半世紀/網走 昭和61年に網走市の主催で始まった北方民族文化シンポジウムは北方民族博物館に引き継がれて、この秋で第25回目の節目を迎えた。今回は、10月16~17日の両日に渡って、現代社会と先住民族文化との関係を考えたもので、アートの「伝統」と「非伝統」をキーワードに、アイヌ民族で彫刻家の床州生氏やカナダ国立美術館のクリスティン・ラロンド氏ほか国際色豊かな各方面の方々によって白熱した論議が交わされた。同館では『各民族には、独特の文様や世界観を表わした図案などがあり、それを施す技術とともに伝承されている。現代では、それらは商品化され、経済活動の一端を担っている。素材・道具・表現の場が増え、作り手自身も複雑なアイデンティティを抱え、多様化している状況の下、民族の芸術は将来どうなっていくのか、どうあるべきかについて考えるため、さまざまな立場から報告をいただいた。作り手からは、現代生活に適した物づくりや次世代の担い手育成の取り組みが、美術館からは、民族資料を美の遺産と捉える視点や作品の背景をも展示することの重要性が、また、研究者等からは世界的な美術市場の影響力、多彩な芸術活動を記録・紹介する意義、民族の枠を超えた芸術の在り方など、多くの指摘・理論・実践が発表された。地域や民族が違っても共通の課題は多く、今後も議論されるべきテーマであることが確認されたと考えている。』としている。 第1部<芸術に表現されるもの>・淺川 泰/北海道立美術館 「アイヌの装飾美術について」・クリスティン・ラロンド/カナダ国立美術館 「生きることとイヌイトであること-イヌイト・アートにおける自伝」第2部<伝統と創造>・スタン・ベヴァン/カナダ北西海岸美術学校 「伝統知-我々の未来への礎」・床 州生/アイヌ彫刻家 「チョッケプ-アイヌ・アートの可能性-」・貝澤 珠美/デザイナー 「アイヌとモダン~アイヌ模様を今の時代に表現する一つの方法」第3部<現地と世界の市場>・緒方 しらべ/総合研究大学院大学博士課程「ハイブリッドな生き方としてのアート-今日のアフリカンアートに錯綜する多彩な現実」・窪田 幸子/神戸大学 「アボリジニのアートにみるローカルとグローバルの接合-都市アボリジニ・アーティストの抵抗と交渉」第4部<芸術の枠組みを超えて> ・坂巻正美/北海道教育大学 「作品『けはいをきくこと…北方圏における森の思想』-先住民文化探訪から彫刻概念の拡張へ-・大村 敬一/大阪大学大学院 「技術の魅惑/魅惑の技術 ―『芸術』と『伝統文化』を超えて―」今年のシンポは、お美しい女性陣が大活躍です。このほか、座長の北海学園大学の岩崎まさみ女史、通訳の川内さん、加藤さん、お疲れ様でございました。岡田淳子 岩崎グッドマンまさみ 川内裕子 加藤和代

第218回 民族学会のシンポジム 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

北方民族文化シンポジウムが四半世紀/網走 昭和61年に網走市の主催で始まった北方民族文化シンポジウムは北方民族博物館に引き継がれて、この秋で第25回目の節目を迎えた。今回は、10月16~17日の両日に渡って、現代社会と先住民族文化との関係を考えたもので、アートの「伝統」と「非伝統」をキーワードに、アイヌ民族で彫刻家の床州生氏やカナダ国立美術館のクリスティン・ラロンド氏ほか国際色豊かな各方面の方々によって白熱した論議が交わされた。同館では『各民族には、独特の文様や世界観を表わした図案などがあり、それを施す技術とともに伝承されている。現代では、それらは商品化され、経済活動の一端を担っている。素材・道具・表現の場が増え、作り手自身も複雑なアイデンティティを抱え、多様化している状況の下、民族の芸術は将来どうなっていくのか、どうあるべきかについて考えるため、さまざまな立場から報告をいただいた。作り手からは、現代生活に適した物づくりや次世代の担い手育成の取り組みが、美術館からは、民族資料を美の遺産と捉える視点や作品の背景をも展示することの重要性が、また、研究者等からは世界的な美術市場の影響力、多彩な芸術活動を記録・紹介する意義、民族の枠を超えた芸術の在り方など、多くの指摘・理論・実践が発表された。地域や民族が違っても共通の課題は多く、今後も議論されるべきテーマであることが確認されたと考えている。』としている。 第1部<芸術に表現されるもの>・淺川 泰/北海道立美術館 「アイヌの装飾美術について」・クリスティン・ラロンド/カナダ国立美術館 「生きることとイヌイトであること-イヌイト・アートにおける自伝」第2部<伝統と創造>・スタン・ベヴァン/カナダ北西海岸美術学校 「伝統知-我々の未来への礎」・床 州生/アイヌ彫刻家 「チョッケプ-アイヌ・アートの可能性-」・貝澤 珠美/デザイナー 「アイヌとモダン~アイヌ模様を今の時代に表現する一つの方法」第3部<現地と世界の市場>・緒方 しらべ/総合研究大学院大学博士課程「ハイブリッドな生き方としてのアート-今日のアフリカンアートに錯綜する多彩な現実」・窪田 幸子/神戸大学 「アボリジニのアートにみるローカルとグローバルの接合-都市アボリジニ・アーティストの抵抗と交渉」第4部<芸術の枠組みを超えて> ・坂巻正美/北海道教育大学 「作品『けはいをきくこと…北方圏における森の思想』-先住民文化探訪から彫刻概念の拡張へ-・大村 敬一/大阪大学大学院 「技術の魅惑/魅惑の技術 ―『芸術』と『伝統文化』を超えて―」今年のシンポは、お美しい女性陣が大活躍です。このほか、座長の北海学園大学の岩崎まさみ女史、通訳の川内さん、加藤さん、お疲れ様でございました。岡田淳子 岩崎グッドマンまさみ 川内裕子 加藤和代

北方民族文化シンポジウムが四半世紀/網走 昭和61年に網走市の主催で始まった北方民族文化シンポジウムは北方民族博物館に引き継がれて、この秋で第25回目の節目を迎えた。今回は、10月16~17日の両日に渡って、現代社会と先住民族文化との関係を考えたもので、アートの「伝統」と「非伝統」をキーワードに、アイヌ民族で彫刻家の床州生氏やカナダ国立美術館のクリスティン・ラロンド氏ほか国際色豊かな各方面の方々によって白熱した論議が交わされた。同館では『各民族には、独特の文様や世界観を表わした図案などがあり、それを施す技術とともに伝承されている。現代では、それらは商品化され、経済活動の一端を担っている。素材・道具・表現の場が増え、作り手自身も複雑なアイデンティティを抱え、多様化している状況の下、民族の芸術は将来どうなっていくのか、どうあるべきかについて考えるため、さまざまな立場から報告をいただいた。作り手からは、現代生活に適した物づくりや次世代の担い手育成の取り組みが、美術館からは、民族資料を美の遺産と捉える視点や作品の背景をも展示することの重要性が、また、研究者等からは世界的な美術市場の影響力、多彩な芸術活動を記録・紹介する意義、民族の枠を超えた芸術の在り方など、多くの指摘・理論・実践が発表された。地域や民族が違っても共通の課題は多く、今後も議論されるべきテーマであることが確認されたと考えている。』としている。 第1部<芸術に表現されるもの>・淺川 泰/北海道立美術館 「アイヌの装飾美術について」・クリスティン・ラロンド/カナダ国立美術館 「生きることとイヌイトであること-イヌイト・アートにおける自伝」第2部<伝統と創造>・スタン・ベヴァン/カナダ北西海岸美術学校 「伝統知-我々の未来への礎」・床 州生/アイヌ彫刻家 「チョッケプ-アイヌ・アートの可能性-」・貝澤 珠美/デザイナー 「アイヌとモダン~アイヌ模様を今の時代に表現する一つの方法」第3部<現地と世界の市場>・緒方 しらべ/総合研究大学院大学博士課程「ハイブリッドな生き方としてのアート-今日のアフリカンアートに錯綜する多彩な現実」・窪田 幸子/神戸大学 「アボリジニのアートにみるローカルとグローバルの接合-都市アボリジニ・アーティストの抵抗と交渉」第4部<芸術の枠組みを超えて> ・坂巻正美/北海道教育大学 「作品『けはいをきくこと…北方圏における森の思想』-先住民文化探訪から彫刻概念の拡張へ-・大村 敬一/大阪大学大学院 「技術の魅惑/魅惑の技術 ―『芸術』と『伝統文化』を超えて―」今年のシンポは、お美しい女性陣が大活躍です。このほか、座長の北海学園大学の岩崎まさみ女史、通訳の川内さん、加藤さん、お疲れ様でございました。岡田淳子 岩崎グッドマンまさみ 川内裕子 加藤和代第218回 民族学会のシンポジム 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

2010年11月11日

北の忠臣蔵

『北海道義士祭』北泉岳寺

初代・皆上正学住職の意思を継いだ2代が、東京芝高輪の泉岳寺へ再三に渡り赤穂浪士の墓碑の設置を懇請、昭和27年に「北海道四十七義士霊地建設世話人会」が結成されて、翌28年2月4日(四十七士切腹の日)に「北泉岳寺」の寺名を頂いて、昭和31年には大石内蔵助ほか四十七士のお墓の土をもらい受けて分霊し、入魂祭を行って砂川市に新たなお墓を建立した。

毎年、討ち入りの12月14日には、砂川市と滝川市の檀家が交互に『北海道義士祭』をとり行い、墓前祭の後に赤穂浪士四十七士に扮して砂川市内をパレードする。

堀部安兵衛 大石主税 大石内蔵助

第217回 忠臣蔵の寺 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

初代・皆上正学住職の意思を継いだ2代が、東京芝高輪の泉岳寺へ再三に渡り赤穂浪士の墓碑の設置を懇請、昭和27年に「北海道四十七義士霊地建設世話人会」が結成されて、翌28年2月4日(四十七士切腹の日)に「北泉岳寺」の寺名を頂いて、昭和31年には大石内蔵助ほか四十七士のお墓の土をもらい受けて分霊し、入魂祭を行って砂川市に新たなお墓を建立した。

毎年、討ち入りの12月14日には、砂川市と滝川市の檀家が交互に『北海道義士祭』をとり行い、墓前祭の後に赤穂浪士四十七士に扮して砂川市内をパレードする。

堀部安兵衛 大石主税 大石内蔵助

第217回 忠臣蔵の寺 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

2010年11月07日

網走刑務所の矯正展

ムショ看板の盗難

11月3日は、明治天皇の生誕日であり、天長節と呼ばれて、没後は明治節、戦後は「文化の日」となった。

さて、毎年同日の「網走刑務所・矯正展」では、所内見学や刑務作業製品の展示・販売、野菜市やリサイクル市、飲食露店など、たくさんの来観者でいっぱいとなる。

私も7~8回は行っているのだが、今回、興味深いことに気がついたので紹介する。

それは、何んと!網走刑務所の大看板が2度も盗難にあっていたと云い、大胆不敵!! 昭和40年に高倉健が主演の『東映・網走番外地』が大ヒットし、以後、18作のシリーズ化となったことが影響しているのだろう。大門に解説板が掲げられているので、訪れた際には、ご覧になって欲しい。

・戦前からの看板が昭和44年8月に盗まれる。

・その後の看板が同53年10月に、またもや盗難。

第216回 網走刑務所での盗難 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

11月3日は、明治天皇の生誕日であり、天長節と呼ばれて、没後は明治節、戦後は「文化の日」となった。

さて、毎年同日の「網走刑務所・矯正展」では、所内見学や刑務作業製品の展示・販売、野菜市やリサイクル市、飲食露店など、たくさんの来観者でいっぱいとなる。

私も7~8回は行っているのだが、今回、興味深いことに気がついたので紹介する。

それは、何んと!網走刑務所の大看板が2度も盗難にあっていたと云い、大胆不敵!! 昭和40年に高倉健が主演の『東映・網走番外地』が大ヒットし、以後、18作のシリーズ化となったことが影響しているのだろう。大門に解説板が掲げられているので、訪れた際には、ご覧になって欲しい。

・戦前からの看板が昭和44年8月に盗まれる。

・その後の看板が同53年10月に、またもや盗難。

第216回 網走刑務所での盗難 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

2010年11月04日

紋別の水産

現在の紋別の水産界の事情

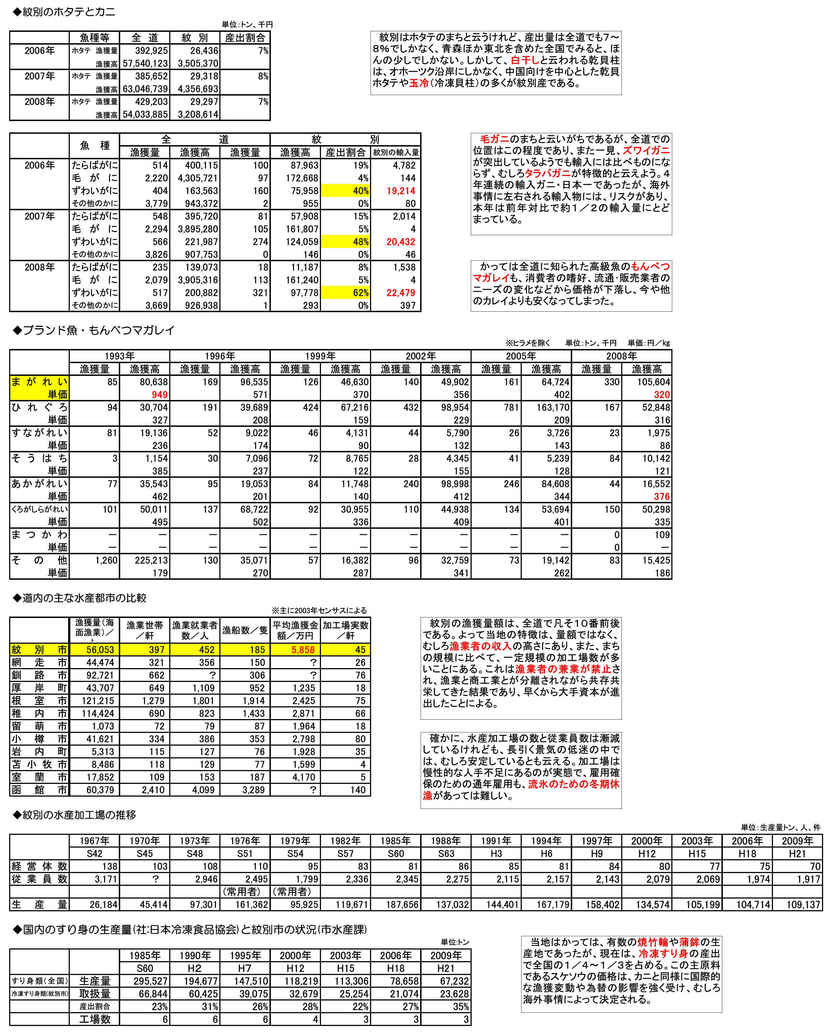

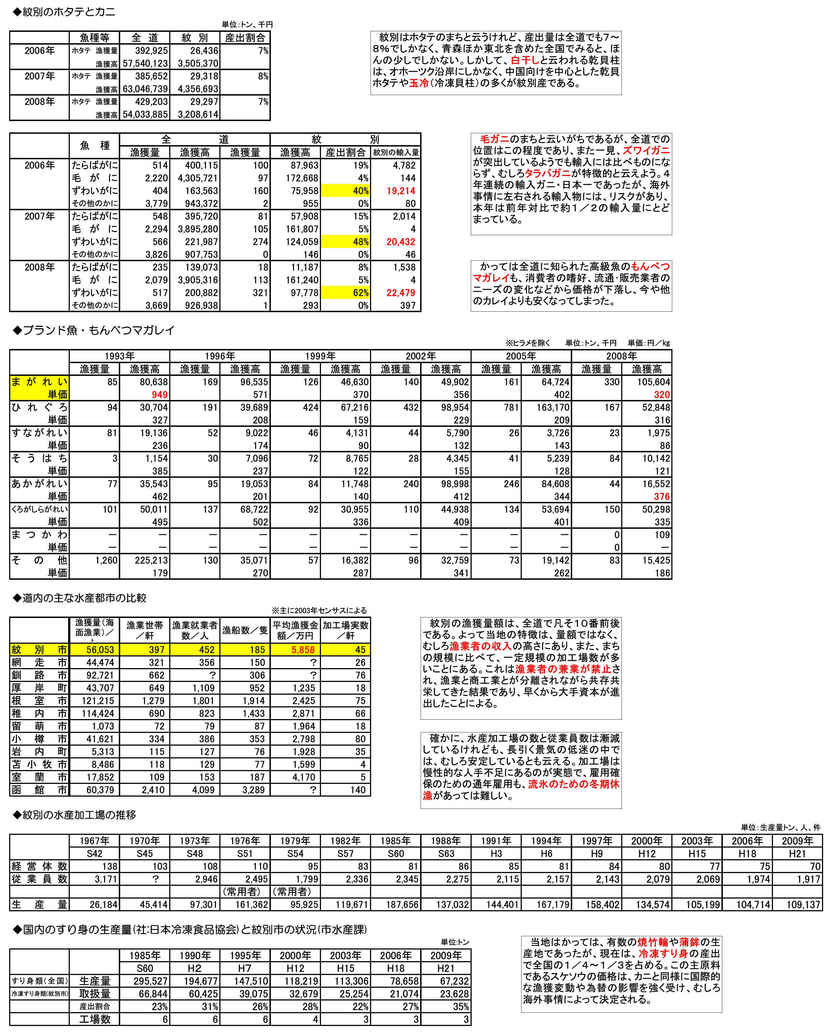

紋別のホタテとカニ 紋別はホタテのまちと云うけれど、産出量は全道でも7~8%でしかなく、青森ほか東北を含めた全国でみると、ほんの少しでしかない。しかして、白干しと云われる乾貝柱は、オホーツク沿岸にしかなく、中国向けを中心とした乾貝ホタテや玉冷(冷凍貝柱)の多くが紋別産である。 毛ガニのまちと云いがちであるが、全道での位置はこの程度であり、また一見、ズワイガニが突出しているようでも輸入には比べものにならず、むしろタラバガニが特徴的と云えよう。4年連続の輸入ガニ・日本一であったが、海外事情に左右される輸入物には、リスクがあり、本年は前年対比で約1/2の輸入量にとどまっている。 かっては全道に知られた高級魚のもんべつマガレイも、消費者の嗜好、流通・販売業者のニーズの変化などから価格が下落し、今や他のカレイよりも安くなってしまった。 ブランド魚・もんべつマガレイ 道内の主な水産都市の比較 紋別の漁獲量額は、全道で凡そ10番前後である。よって当地の特徴は、量額ではなく、むしろ漁業者の収入の高さにあり、また、まちの規模に比べて、一定規模の加工場数が多いことにある。これは漁業者の兼業が禁止され、漁業と商工業とが分離されながら共存共栄してきた結果であり、早くから大手資本が進出したことによる。 確かに、水産加工場の数と従業員数は漸減しているけれども、長引く景気の低迷の中では、むしろ安定しているとも云える。加工場は慢性的な人手不足にあるのが実態で、雇用確保のための通年雇用も、流氷のための冬期休漁があっては難しい。 紋別の水産加工場の推移 国内のすり身の生産量(社:日本冷凍食品協会)と紋別市の状況(市水産課) 当地はかっては、有数の焼竹輪や蒲鉾の生産地であったが、現在は、冷凍すり身の産出で全国の1/4~1/3を占める。この主原料であるスケソウの価格は、カニと同様に国際的な漁獲変動や為替の影響を強く受け、むしろ海外事情によって決定される。

紋別のホタテとカニ 紋別はホタテのまちと云うけれど、産出量は全道でも7~8%でしかなく、青森ほか東北を含めた全国でみると、ほんの少しでしかない。しかして、白干しと云われる乾貝柱は、オホーツク沿岸にしかなく、中国向けを中心とした乾貝ホタテや玉冷(冷凍貝柱)の多くが紋別産である。 毛ガニのまちと云いがちであるが、全道での位置はこの程度であり、また一見、ズワイガニが突出しているようでも輸入には比べものにならず、むしろタラバガニが特徴的と云えよう。4年連続の輸入ガニ・日本一であったが、海外事情に左右される輸入物には、リスクがあり、本年は前年対比で約1/2の輸入量にとどまっている。 かっては全道に知られた高級魚のもんべつマガレイも、消費者の嗜好、流通・販売業者のニーズの変化などから価格が下落し、今や他のカレイよりも安くなってしまった。 ブランド魚・もんべつマガレイ 道内の主な水産都市の比較 紋別の漁獲量額は、全道で凡そ10番前後である。よって当地の特徴は、量額ではなく、むしろ漁業者の収入の高さにあり、また、まちの規模に比べて、一定規模の加工場数が多いことにある。これは漁業者の兼業が禁止され、漁業と商工業とが分離されながら共存共栄してきた結果であり、早くから大手資本が進出したことによる。 確かに、水産加工場の数と従業員数は漸減しているけれども、長引く景気の低迷の中では、むしろ安定しているとも云える。加工場は慢性的な人手不足にあるのが実態で、雇用確保のための通年雇用も、流氷のための冬期休漁があっては難しい。 紋別の水産加工場の推移 国内のすり身の生産量(社:日本冷凍食品協会)と紋別市の状況(市水産課) 当地はかっては、有数の焼竹輪や蒲鉾の生産地であったが、現在は、冷凍すり身の産出で全国の1/4~1/3を占める。この主原料であるスケソウの価格は、カニと同様に国際的な漁獲変動や為替の影響を強く受け、むしろ海外事情によって決定される。

第215回 もんべつを代表するホタテ、カニ、カレイ 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

紋別のホタテとカニ 紋別はホタテのまちと云うけれど、産出量は全道でも7~8%でしかなく、青森ほか東北を含めた全国でみると、ほんの少しでしかない。しかして、白干しと云われる乾貝柱は、オホーツク沿岸にしかなく、中国向けを中心とした乾貝ホタテや玉冷(冷凍貝柱)の多くが紋別産である。 毛ガニのまちと云いがちであるが、全道での位置はこの程度であり、また一見、ズワイガニが突出しているようでも輸入には比べものにならず、むしろタラバガニが特徴的と云えよう。4年連続の輸入ガニ・日本一であったが、海外事情に左右される輸入物には、リスクがあり、本年は前年対比で約1/2の輸入量にとどまっている。 かっては全道に知られた高級魚のもんべつマガレイも、消費者の嗜好、流通・販売業者のニーズの変化などから価格が下落し、今や他のカレイよりも安くなってしまった。 ブランド魚・もんべつマガレイ 道内の主な水産都市の比較 紋別の漁獲量額は、全道で凡そ10番前後である。よって当地の特徴は、量額ではなく、むしろ漁業者の収入の高さにあり、また、まちの規模に比べて、一定規模の加工場数が多いことにある。これは漁業者の兼業が禁止され、漁業と商工業とが分離されながら共存共栄してきた結果であり、早くから大手資本が進出したことによる。 確かに、水産加工場の数と従業員数は漸減しているけれども、長引く景気の低迷の中では、むしろ安定しているとも云える。加工場は慢性的な人手不足にあるのが実態で、雇用確保のための通年雇用も、流氷のための冬期休漁があっては難しい。 紋別の水産加工場の推移 国内のすり身の生産量(社:日本冷凍食品協会)と紋別市の状況(市水産課) 当地はかっては、有数の焼竹輪や蒲鉾の生産地であったが、現在は、冷凍すり身の産出で全国の1/4~1/3を占める。この主原料であるスケソウの価格は、カニと同様に国際的な漁獲変動や為替の影響を強く受け、むしろ海外事情によって決定される。

紋別のホタテとカニ 紋別はホタテのまちと云うけれど、産出量は全道でも7~8%でしかなく、青森ほか東北を含めた全国でみると、ほんの少しでしかない。しかして、白干しと云われる乾貝柱は、オホーツク沿岸にしかなく、中国向けを中心とした乾貝ホタテや玉冷(冷凍貝柱)の多くが紋別産である。 毛ガニのまちと云いがちであるが、全道での位置はこの程度であり、また一見、ズワイガニが突出しているようでも輸入には比べものにならず、むしろタラバガニが特徴的と云えよう。4年連続の輸入ガニ・日本一であったが、海外事情に左右される輸入物には、リスクがあり、本年は前年対比で約1/2の輸入量にとどまっている。 かっては全道に知られた高級魚のもんべつマガレイも、消費者の嗜好、流通・販売業者のニーズの変化などから価格が下落し、今や他のカレイよりも安くなってしまった。 ブランド魚・もんべつマガレイ 道内の主な水産都市の比較 紋別の漁獲量額は、全道で凡そ10番前後である。よって当地の特徴は、量額ではなく、むしろ漁業者の収入の高さにあり、また、まちの規模に比べて、一定規模の加工場数が多いことにある。これは漁業者の兼業が禁止され、漁業と商工業とが分離されながら共存共栄してきた結果であり、早くから大手資本が進出したことによる。 確かに、水産加工場の数と従業員数は漸減しているけれども、長引く景気の低迷の中では、むしろ安定しているとも云える。加工場は慢性的な人手不足にあるのが実態で、雇用確保のための通年雇用も、流氷のための冬期休漁があっては難しい。 紋別の水産加工場の推移 国内のすり身の生産量(社:日本冷凍食品協会)と紋別市の状況(市水産課) 当地はかっては、有数の焼竹輪や蒲鉾の生産地であったが、現在は、冷凍すり身の産出で全国の1/4~1/3を占める。この主原料であるスケソウの価格は、カニと同様に国際的な漁獲変動や為替の影響を強く受け、むしろ海外事情によって決定される。第215回 もんべつを代表するホタテ、カニ、カレイ 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/