2011年02月27日

ホタテ貝殻の利用法/付録

付録:石灰と漆喰

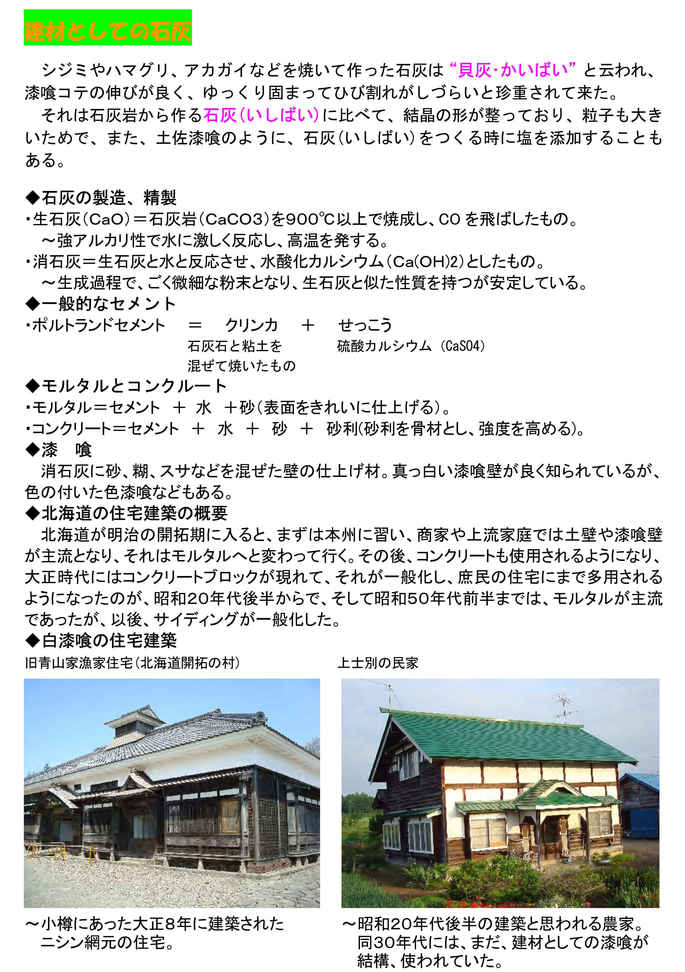

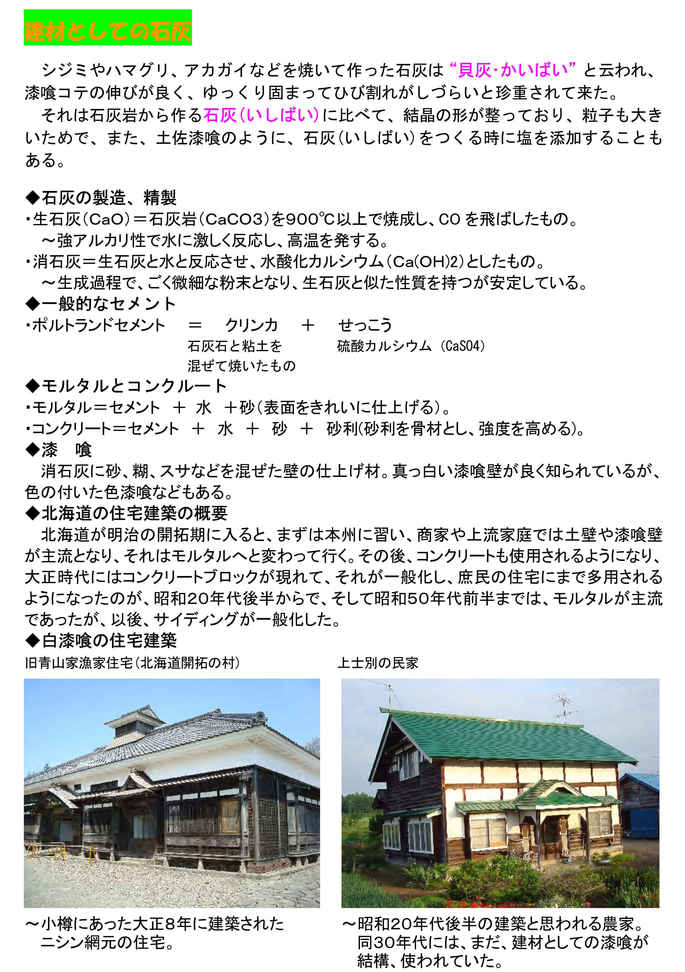

建材としての石灰 シジミやハマグリ、アカガイなどを焼いて作った石灰は“貝灰・かいばい”と云われ、漆喰コテの伸びが良く、ゆっくり固まってひび割れがしづらいと珍重されて来た。それは石灰岩から作る石灰(いしばい)に比べて、結晶の形が整っており、粒子も大きいためで、また、土佐漆喰のように、石灰(いしばい)をつくる時に塩を添加することもある。 ◆石灰の製造、精製 ・生石灰(CaO)=石灰岩(CaCO3)を900℃以上で焼成し、COを飛ばしたもの。 ~強アルカリ性で水に激しく反応し、高温を発する。 ・消石灰=生石灰と水と反応させ、水酸化カルシウム(Ca(OH)2)としたもの。 ~生成過程で、ごく微細な粉末となり、生石灰と似た性質を持つが安定している。 ◆一般的なセメント ・ポルトランドセメント = クリンカ + せっこう 石灰石と粘土を 硫酸カルシウム(CaSO4) 混ぜて焼いたもの ◆モルタルとコンクルート ・モルタル=セメント + 水 +砂(表面をきれいに仕上げる)。 ・コンクリート=セメント + 水 + 砂 + 砂利(砂利を骨材とし、強度を高める)。 ◆漆 喰 消石灰に砂、糊、スサなどを混ぜた壁の仕上げ材。真っ白い漆喰壁が良く知られているが、色の付いた色漆喰などもある。 ◆北海道の住宅建築の概要 北海道が明治の開拓期に入ると、まずは本州に習い、商家や上流家庭では土壁や漆喰壁が主流となり、それはモルタルへと変わって行く。その後、コンクリートも使用されるようになり、大正時代にはコンクリートブロックが現れて、それが一般化し、庶民の住宅にまで多用されるようになったのが、昭和20年代後半からで、そして昭和50年代前半までは、モルタルが主流であったが、以後、サイディングが一般化した。 ◆白漆喰の住宅建築 旧青山家漁家住宅(北海道開拓の村) 上士別の民家 ~小樽にあった大正8年に建築されたニシン網元の住宅。 ~昭和20年代後半の建築と思われる農家。同30年代には、まだ、建材として漆喰が結構、使われていた。 日本山海名産圖1799年 近江の石灰 近江のものを上品とする。桓武天皇が内裏を造営したときに、石灰壇を作らせて四方拝の土席とした。 美濃石灰の櫓窯 美濃の櫓窯は、高さが3メートル、周囲が120センチくらいで、内側は下に行くほど狭く、三角に焼いた灰を自然に下へ落とす。 広島のカキの畜養法 畿内で食べるカキは、みんな広島産である。養殖場は城下の4~12kmに及ぶ。干潮のときに、干潟に竹製の垣根を4kmばかり列ねる。

第228回 昔からのホタテの利用/付録 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

建材としての石灰 シジミやハマグリ、アカガイなどを焼いて作った石灰は“貝灰・かいばい”と云われ、漆喰コテの伸びが良く、ゆっくり固まってひび割れがしづらいと珍重されて来た。それは石灰岩から作る石灰(いしばい)に比べて、結晶の形が整っており、粒子も大きいためで、また、土佐漆喰のように、石灰(いしばい)をつくる時に塩を添加することもある。 ◆石灰の製造、精製 ・生石灰(CaO)=石灰岩(CaCO3)を900℃以上で焼成し、COを飛ばしたもの。 ~強アルカリ性で水に激しく反応し、高温を発する。 ・消石灰=生石灰と水と反応させ、水酸化カルシウム(Ca(OH)2)としたもの。 ~生成過程で、ごく微細な粉末となり、生石灰と似た性質を持つが安定している。 ◆一般的なセメント ・ポルトランドセメント = クリンカ + せっこう 石灰石と粘土を 硫酸カルシウム(CaSO4) 混ぜて焼いたもの ◆モルタルとコンクルート ・モルタル=セメント + 水 +砂(表面をきれいに仕上げる)。 ・コンクリート=セメント + 水 + 砂 + 砂利(砂利を骨材とし、強度を高める)。 ◆漆 喰 消石灰に砂、糊、スサなどを混ぜた壁の仕上げ材。真っ白い漆喰壁が良く知られているが、色の付いた色漆喰などもある。 ◆北海道の住宅建築の概要 北海道が明治の開拓期に入ると、まずは本州に習い、商家や上流家庭では土壁や漆喰壁が主流となり、それはモルタルへと変わって行く。その後、コンクリートも使用されるようになり、大正時代にはコンクリートブロックが現れて、それが一般化し、庶民の住宅にまで多用されるようになったのが、昭和20年代後半からで、そして昭和50年代前半までは、モルタルが主流であったが、以後、サイディングが一般化した。 ◆白漆喰の住宅建築 旧青山家漁家住宅(北海道開拓の村) 上士別の民家 ~小樽にあった大正8年に建築されたニシン網元の住宅。 ~昭和20年代後半の建築と思われる農家。同30年代には、まだ、建材として漆喰が結構、使われていた。 日本山海名産圖1799年 近江の石灰 近江のものを上品とする。桓武天皇が内裏を造営したときに、石灰壇を作らせて四方拝の土席とした。 美濃石灰の櫓窯 美濃の櫓窯は、高さが3メートル、周囲が120センチくらいで、内側は下に行くほど狭く、三角に焼いた灰を自然に下へ落とす。 広島のカキの畜養法 畿内で食べるカキは、みんな広島産である。養殖場は城下の4~12kmに及ぶ。干潮のときに、干潟に竹製の垣根を4kmばかり列ねる。

第228回 昔からのホタテの利用/付録 北海道の歴史,北海道の文化,北海道文化財保護協会,http://turiyamafumi.kitaguni.tv/

Posted by 釣山 史 at 10:07│Comments(0)

│北海道の歴史

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。